2019年06月05日

第16回 身近な水環境の全国一斉調査 石垣島編

一年に一回しか更新しないブログになってしまってますが、6月2日の日曜日、今年もやりました、「第16回 身近な水環境の全国一斉調査2019」。石垣島では14回目になります!特に石垣島は今、島民の水に対する注目度が非常に高くなっていることもあり、一般参加者から高校生、学校の先生、環境省など、今年も沢山の参加者(スタッフ入れて32名)が集まりました。さらに大学の水質専門の先生が中心で動いているグループもあり、かなりの人数になります! 忙しくて新聞以外の告知をする暇が無かったのに!

CODを調べるパックテストというのは小さいお子さんでも簡単に出来るので、毎年園児や低学年の子供も頑張っています。市街地の正直いって汚い川から、素晴らしい石垣島の沢まで、各班がそれぞれ体験出来るように組んであるのでキレイポイントでは子供達は大喜びです。

そんな訳で↑上の画像に大人しか写っていないのは子供はチョッと下流で遊んでいるからです(笑)。この全国一斉調査の最大の目的は身近な川にひたしんで貰う事なので、これで良いのだ。ちなににオイラはこの場所でウロウロし過ぎ「ヒメアシナガバチ」に肘辺りを刺されました(T_T) 相変わらず虫にやられる事が多いオイラです。直ぐにリムーバで吸い出し、お茶で流し、ステロイドを塗ったので痛みは最初だけでした。刺された瞬間「痛っ!」と同時に腕全体に鳥肌が「ぶわ~!」と浮き出て、反応速度がタコやイカ並に凄かったです(笑)。参加者が刺されなくて良かった!

午後からは今年も八重山高校・生物室をお借りして各班の結果発表です。総評としては石垣は梅雨の時期でもあるので、数日前にかなりの雨が続き溜まっていた汚いものが流されキレイになっていたんではないか?2014年の数値と似た良い結果で「今度は晴れ続きの時にやろう」と皆で話しました。子供達も初めて参加した方も「面白かった!」と言って頂き良かったです。

さぁ来年は石垣島での調査15周年! ますますホテルが乱立し自衛隊基地問題もあるのでどうなっている事でしょう? どうあがいても狭い島なんですから、自然=水の量は限られています。「まだまだ水なんていくらでもあるさ」と勘違いしている人がいますが既に水道の出が悪い地域が出たり確実に影響が出ています。国天然記念物・カンムリワシの数も激減!第二のトキになる可能性、大です! 自然=水をどう守っていくかは石垣島の未来に関わる大問題なんです。

☆後日談

当日、抗ヒスタミン錠も持っていたのに、痛くもないし腫れてもいなかったので飲まずにいました。ところが、一晩寝て起きたら刺された箇所を中心に掌くらいの範囲がタプタプになって痒い!オイラはいつもハチに刺されると痒くなるタイプです。この日から弱目の抗ヒスタミン錠を飲んだら今日(水曜)にはだいぶ良くなってきました。ネットで見ると早目々々が良いそうです。そういうと以前皮膚科の先生も「最初にガツンと治した方が早く治る」と言ってました。忘れないようにしましょう!

CODを調べるパックテストというのは小さいお子さんでも簡単に出来るので、毎年園児や低学年の子供も頑張っています。市街地の正直いって汚い川から、素晴らしい石垣島の沢まで、各班がそれぞれ体験出来るように組んであるのでキレイポイントでは子供達は大喜びです。

そんな訳で↑上の画像に大人しか写っていないのは子供はチョッと下流で遊んでいるからです(笑)。この全国一斉調査の最大の目的は身近な川にひたしんで貰う事なので、これで良いのだ。ちなににオイラはこの場所でウロウロし過ぎ「ヒメアシナガバチ」に肘辺りを刺されました(T_T) 相変わらず虫にやられる事が多いオイラです。直ぐにリムーバで吸い出し、お茶で流し、ステロイドを塗ったので痛みは最初だけでした。刺された瞬間「痛っ!」と同時に腕全体に鳥肌が「ぶわ~!」と浮き出て、反応速度がタコやイカ並に凄かったです(笑)。参加者が刺されなくて良かった!

午後からは今年も八重山高校・生物室をお借りして各班の結果発表です。総評としては石垣は梅雨の時期でもあるので、数日前にかなりの雨が続き溜まっていた汚いものが流されキレイになっていたんではないか?2014年の数値と似た良い結果で「今度は晴れ続きの時にやろう」と皆で話しました。子供達も初めて参加した方も「面白かった!」と言って頂き良かったです。

さぁ来年は石垣島での調査15周年! ますますホテルが乱立し自衛隊基地問題もあるのでどうなっている事でしょう? どうあがいても狭い島なんですから、自然=水の量は限られています。「まだまだ水なんていくらでもあるさ」と勘違いしている人がいますが既に水道の出が悪い地域が出たり確実に影響が出ています。国天然記念物・カンムリワシの数も激減!第二のトキになる可能性、大です! 自然=水をどう守っていくかは石垣島の未来に関わる大問題なんです。

☆後日談

当日、抗ヒスタミン錠も持っていたのに、痛くもないし腫れてもいなかったので飲まずにいました。ところが、一晩寝て起きたら刺された箇所を中心に掌くらいの範囲がタプタプになって痒い!オイラはいつもハチに刺されると痒くなるタイプです。この日から弱目の抗ヒスタミン錠を飲んだら今日(水曜)にはだいぶ良くなってきました。ネットで見ると早目々々が良いそうです。そういうと以前皮膚科の先生も「最初にガツンと治した方が早く治る」と言ってました。忘れないようにしましょう!

2018年06月04日

今年もやりました!、第15回身近な水環境の全国一斉調査

今年もオイラ達は「身近な水環境の全国一斉調査」に参加しました。全国で同じ日、同じ時間に一斉にスタート。石垣島では今年で13回目(全国15回目)の参加になります。既に梅雨に入っていた沖縄・石垣ではこの日も雨の予想。朝方目が覚めた時は雨が降っていなかったので大丈夫かな?と思っていたんですが起きる頃に雨が降り始めました。他のスタッフから中止にするかの相談の連絡が来ましたが、気象レーダーの雨雲の動きと、家から見える於茂登岳の頂上付近の雲が取れて来た事、名蔵湾を挟んで屋良部岳も見えているのでオイラは大丈夫!、と返答しました。昨年は日本全国でおよそ7000人が参加しています。石垣での今年の参加者は、スタッフ、一般の方、地元八重高の生物部、農高生、アンパルを守る会、環境省など全部で30人位になります。前回は50人ほど参加頂いたんですが、今回はギリギリまで雨が降っていたので参加者が減ってしまったんでしょう、残念。

3班+アンパルを守る会に分かれて石垣島内13+3(轟川)+8(アンパル系)地点回るんですが、基本どの班も市街地の汚い川と裏側のキレイな沢、両方行けるように組んで体験・実感、比べられるようにしてあります。市街地の新川川に関しては水温による計測タイムが終える前に1分くらいで、今年もCOD8以上で計測不能! この川には浄化槽を通していない生活雑排水や、クリー二ング工場の排水(これが強烈!)などが垂れ流し状態で、石垣市は10年以上前からこの状態のままです。この川が流れ出る「アラピケーハマ(石垣漁港の西端)」では昔シラヒゲウニが沢山取れたんですが、今では見る影もありません。そんな川にも汚れに強いテラピアなどがいます。ちなみに石垣市では、まだまだ生活雑排水の垂れ流しが多い。

裏の沢に行くとご覧の通り、素晴らしい!最初の1~2地点で子供達も一通り計測体験し、この沢では水を汚さないように下流側で遊んで貰ってます。身近な川を体験して貰うのが趣旨なので、これで良いのだ! 大人たち、頑張ってね(笑)。

沢の中にはテナガエビやユゴイ、オオウナギもいました。CODは汚い川だと数値が高くなりますが、雨が降った後など落ち葉などの腐葉土の成分が川に流れ出ると高くなったりします。ですから自然度の高い山の水も意外と数値が高い場合もあるので、併せてBOD、リンや窒素なども計ったり、川虫やカゲロウの幼虫、魚や貝など指標生物と呼ばれる生き物も観察し総合的に判断しないと、本当に汚い水がどうか見分けるのは難しいのです。

満潮時に潮が上がって来る事もある汽水域の川でトウガタカワニナ(トウガタカワニナ科)を子供の参加者が見つけました。この場所も今まで10年以上調査してきましたが、今回初見です。それと言うのもこの日の直前まで梅雨に入ってるはずの石垣島は全く雨が降っていず、この昨夜からの雨の水はまだ川にあまり反映されてなく水無川状態。何時もは淡水の領域まで上がって来たのかもしれません。

午後からは八重高のはからいで高校の実験室を使わせて頂き、各班の結果発表。雨の影響はあまり受けず、例年とあまり変わらず。さらにオイラが作ったペットボトルろ過装置で一番汚い新川川の水をろ過して見ましたが、残念ながらCOD値は変わらず8以上! ただ見た目の濁りは取れたので少しは効果があったようです。赤土の泥水を用意してやった方が見た目の変化が大きかったはず。用意しなかったのを後悔。来年やる?!

参考までに

COD1以下 イワナやヤマメが住める

COD1~2 雨水

COD3以下 アユやサケが住める

COD5 汚れに強いコイが住める

COD10 家庭用合併浄化槽を通した放流水は、法規制では10以下で良いそうです。意外と汚い!?

3班+アンパルを守る会に分かれて石垣島内13+3(轟川)+8(アンパル系)地点回るんですが、基本どの班も市街地の汚い川と裏側のキレイな沢、両方行けるように組んで体験・実感、比べられるようにしてあります。市街地の新川川に関しては水温による計測タイムが終える前に1分くらいで、今年もCOD8以上で計測不能! この川には浄化槽を通していない生活雑排水や、クリー二ング工場の排水(これが強烈!)などが垂れ流し状態で、石垣市は10年以上前からこの状態のままです。この川が流れ出る「アラピケーハマ(石垣漁港の西端)」では昔シラヒゲウニが沢山取れたんですが、今では見る影もありません。そんな川にも汚れに強いテラピアなどがいます。ちなみに石垣市では、まだまだ生活雑排水の垂れ流しが多い。

裏の沢に行くとご覧の通り、素晴らしい!最初の1~2地点で子供達も一通り計測体験し、この沢では水を汚さないように下流側で遊んで貰ってます。身近な川を体験して貰うのが趣旨なので、これで良いのだ! 大人たち、頑張ってね(笑)。

沢の中にはテナガエビやユゴイ、オオウナギもいました。CODは汚い川だと数値が高くなりますが、雨が降った後など落ち葉などの腐葉土の成分が川に流れ出ると高くなったりします。ですから自然度の高い山の水も意外と数値が高い場合もあるので、併せてBOD、リンや窒素なども計ったり、川虫やカゲロウの幼虫、魚や貝など指標生物と呼ばれる生き物も観察し総合的に判断しないと、本当に汚い水がどうか見分けるのは難しいのです。

満潮時に潮が上がって来る事もある汽水域の川でトウガタカワニナ(トウガタカワニナ科)を子供の参加者が見つけました。この場所も今まで10年以上調査してきましたが、今回初見です。それと言うのもこの日の直前まで梅雨に入ってるはずの石垣島は全く雨が降っていず、この昨夜からの雨の水はまだ川にあまり反映されてなく水無川状態。何時もは淡水の領域まで上がって来たのかもしれません。

午後からは八重高のはからいで高校の実験室を使わせて頂き、各班の結果発表。雨の影響はあまり受けず、例年とあまり変わらず。さらにオイラが作ったペットボトルろ過装置で一番汚い新川川の水をろ過して見ましたが、残念ながらCOD値は変わらず8以上! ただ見た目の濁りは取れたので少しは効果があったようです。赤土の泥水を用意してやった方が見た目の変化が大きかったはず。用意しなかったのを後悔。来年やる?!

参考までに

COD1以下 イワナやヤマメが住める

COD1~2 雨水

COD3以下 アユやサケが住める

COD5 汚れに強いコイが住める

COD10 家庭用合併浄化槽を通した放流水は、法規制では10以下で良いそうです。意外と汚い!?

2017年06月13日

「第14回身近な水環境の全国一斉調査」、当日の様子

第14回身近な水環境の全国一斉調査、石垣島は梅雨真っ盛りですが当日は雨に降られる事もなく無事終える事が出来ました。 年々規模が大きくなり、今年は総勢50人オーバー! さらに別の日に幾つかの学校と団体も調査をします。もしかしたら地域人数では日本で一番か?!

子供から学生、高齢者まで参加いただき地元の川を見に行きます。地元の高齢者でも「始めて来た~!」と言う川が沢山あり楽しんで頂けました。知ってた川も「ここの川はキレイなのね」と嬉しそうです。数年前に参加頂いた方が今回は子供を連れて参加頂き人数が増えての再参加は嬉しいですね~。

調査ばかりじゃ面白くないので最後は川遊び! やっとバシャバシャ思う存分遊べます。画像では分かりませんが画面の外で小さいお子さんたちはキャッキャッ言ってます。 「身近な水環境の全国一斉調査」と言うのは調査が目的じゃありません。地元の身近な川をより知って貰おう、体験して貰おう、と言うのが一番の目的ですから、これで良いのだ!

子供から学生、高齢者まで参加いただき地元の川を見に行きます。地元の高齢者でも「始めて来た~!」と言う川が沢山あり楽しんで頂けました。知ってた川も「ここの川はキレイなのね」と嬉しそうです。数年前に参加頂いた方が今回は子供を連れて参加頂き人数が増えての再参加は嬉しいですね~。

調査ばかりじゃ面白くないので最後は川遊び! やっとバシャバシャ思う存分遊べます。画像では分かりませんが画面の外で小さいお子さんたちはキャッキャッ言ってます。 「身近な水環境の全国一斉調査」と言うのは調査が目的じゃありません。地元の身近な川をより知って貰おう、体験して貰おう、と言うのが一番の目的ですから、これで良いのだ!

2017年05月31日

今年も石垣島の川の水、みんなで調べちゃお!

ンタナーラ。これ、石垣島の川の名前なんです。 方言 で 、「 ンタ 」は 粘土や土 、「 ナーラ 」は 川の 意味だそうです。『 昔の島の人たちは、島の大小様々な川に名前を付け、それぞれがどんな川かを知っていました。川エビを捕る川、荷を運ぶ馬に水を飲ませる川、目印の川、いろんな理由で生活に必要だったからでしょう。『今は島の一周も簡単な時代になりました。でも、通り過ぎる景色の中に身近な自然は今もあります。

『みなさんは島の川の名前をどれだけ知っていますか?身近にどんな川があるのか、どんな水が流れているのか、私達と一緒に調査してみませんか?大雨が降ったら「あの川は大丈夫かな?」、雨が少なかったら「干上がってないかな?」。いつもの生活の中で川の事をそんな風に思い出してもらえたらいいなと思います。

『 川 のまわりってどんな 生き物 がいるかな?と周囲も観察 しながら午前中は あまくま水の 調査をし、昼食タイムをはさん だ午 後からは 、 各地の調査結果の報告 会 を 行い ます (こちらは自由参加です) 。 体験することでいろんな気付きが生まれたらいいなと思います。『 私たちと一緒に石垣島の川を五感で感じてみませんか?

この調査は「第 14 回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。 石垣島では12回目です!

■ 日時:平成 29 年6月 4 (日)

午前8時 30 分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、午後2時より県立八重山高校化学 実験 室にて調査結果の報告会 (参加自由)

■ 主催:石垣島エコツーリズム協会

■ 対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■ 募集人数: 15 名程度

■ 調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等(小さなお子さんでも簡単です)

■ 調査地点:全 13 地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。

■ 参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

※ 電話受付 10 時~ 21 時

■ 参加費 100 円(資料代込み)

■ 調査中の傷害保険はかけられています。それ以 外 は各自自己責任でお願いします。

■ 持ち物:筆記用具類、飲み物(一人 500 ml以上、多めに)、タオル、着替え(小さいお子さん)、虫除け

■ 昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■ 服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■ お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

『みなさんは島の川の名前をどれだけ知っていますか?身近にどんな川があるのか、どんな水が流れているのか、私達と一緒に調査してみませんか?大雨が降ったら「あの川は大丈夫かな?」、雨が少なかったら「干上がってないかな?」。いつもの生活の中で川の事をそんな風に思い出してもらえたらいいなと思います。

『 川 のまわりってどんな 生き物 がいるかな?と周囲も観察 しながら午前中は あまくま水の 調査をし、昼食タイムをはさん だ午 後からは 、 各地の調査結果の報告 会 を 行い ます (こちらは自由参加です) 。 体験することでいろんな気付きが生まれたらいいなと思います。『 私たちと一緒に石垣島の川を五感で感じてみませんか?

この調査は「第 14 回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。 石垣島では12回目です!

■ 日時:平成 29 年6月 4 (日)

午前8時 30 分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、午後2時より県立八重山高校化学 実験 室にて調査結果の報告会 (参加自由)

■ 主催:石垣島エコツーリズム協会

■ 対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■ 募集人数: 15 名程度

■ 調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等(小さなお子さんでも簡単です)

■ 調査地点:全 13 地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。

■ 参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

※ 電話受付 10 時~ 21 時

■ 参加費 100 円(資料代込み)

■ 調査中の傷害保険はかけられています。それ以 外 は各自自己責任でお願いします。

■ 持ち物:筆記用具類、飲み物(一人 500 ml以上、多めに)、タオル、着替え(小さいお子さん)、虫除け

■ 昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■ 服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■ お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

2017年05月20日

第14回身近な水環境の全国一斉調査、もうすぐやります。

近年、水質調査の時しか更新してないですが、

一応続いていますのでご覧ください。

そして今年も恒例の身近な水環境の全国一斉調査の第14回(石垣島では12回目)を行います!

先月にはスタッフミーティングを終え調査ポイントの下見に行く予定が、

沖縄県は梅雨に入り、石垣島は週末の度に雨。

草刈りとか安全確認をしに行くのに増水してたら危ないし、困ったものです。

諦めて平日の暇な時にカマ持って行きますか。

調査日は6月4日の日曜日。何時ものように新聞などで参加者募集しますが、

すでに参加希望の方は、「リフトアップ石垣島エコツアーアップのHP」から営業時間内にお電話いただくか、メールにてお申し込みください。

今年も既に、八重高と八重農の学生さん達の参加が決まっています。毎年どんどん増えています!

一応続いていますのでご覧ください。

そして今年も恒例の身近な水環境の全国一斉調査の第14回(石垣島では12回目)を行います!

先月にはスタッフミーティングを終え調査ポイントの下見に行く予定が、

沖縄県は梅雨に入り、石垣島は週末の度に雨。

草刈りとか安全確認をしに行くのに増水してたら危ないし、困ったものです。

諦めて平日の暇な時にカマ持って行きますか。

調査日は6月4日の日曜日。何時ものように新聞などで参加者募集しますが、

すでに参加希望の方は、「リフトアップ石垣島エコツアーアップのHP」から営業時間内にお電話いただくか、メールにてお申し込みください。

今年も既に、八重高と八重農の学生さん達の参加が決まっています。毎年どんどん増えています!

2016年06月06日

やりましたよ~! 「第13回身近な水環境の全国一斉調査」

6月5日の日曜日に「第13回身近な水環境の全国一斉調査」(石垣島では11回目)行ってきました! 今回も参加者が多く、この日だけで30名くらい。うち学校関係が3校。 別の日にも学校が2校、団体が2団体行います。 すべては普天間夫婦が2人で初めて、そこからこの「海森学校」で一般参加者を募り、引継ぎ石垣島エコツーリズム協会、同時に他団体や学校へと広がって行きました。 スタッフの中には地元の先生や元先生で水の博士号を持つ方、環境省、不定期ですが市役所の方も参加してくれる事があります。

調査ポイントは各班が、市街地の工場や生活排水が流れ込む汚染され川(石垣島はまだまだ浄化槽を通さず直接川に垂れ流したり、違法でU字溝や道路に流している家屋が沢山ある)、畑や田んぼからの肥料や農薬の影響を受ける川、そして自然の中の素晴らしく綺麗な川など、それぞれ組み合わせて各班が一通り調査出来るようにしてあります。

こんな汚い川にもトンボのお子様がいました! ビックリです。 調査するとき道路上でもかなり臭かったんですが、頑張って生きていたのでもちろん川に戻しましたよ。

こんなキレイな沢が山のある石垣島にはたくさんあります! 出来れば街中の川まで全部キレイな水の川に変えられると良いですね。 あのヤゴさんもこんな川で育って欲しいなぁ。

調査ポイントは各班が、市街地の工場や生活排水が流れ込む汚染され川(石垣島はまだまだ浄化槽を通さず直接川に垂れ流したり、違法でU字溝や道路に流している家屋が沢山ある)、畑や田んぼからの肥料や農薬の影響を受ける川、そして自然の中の素晴らしく綺麗な川など、それぞれ組み合わせて各班が一通り調査出来るようにしてあります。

こんな汚い川にもトンボのお子様がいました! ビックリです。 調査するとき道路上でもかなり臭かったんですが、頑張って生きていたのでもちろん川に戻しましたよ。

こんなキレイな沢が山のある石垣島にはたくさんあります! 出来れば街中の川まで全部キレイな水の川に変えられると良いですね。 あのヤゴさんもこんな川で育って欲しいなぁ。

2016年06月02日

「第13回身近な水環境の全国一斉調査」

6月5日、今年も島のいろんな川で調査やります!

街の川、自然いっぱいの渓流、近所の川はどんなかな?山の川はこんなにキレイなの!?こんな楽しい川、子ども達に残したいねぇ~!

石垣島にはいろんな川がありますが、みなさんは見比べてみたことはありますか?石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川のまわりってどんな生き物たちがいるんだろう?そんなことを観察しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんで午後からは各地の調査結果の報告会(参加自由)などをします。いろんな気付きが生まれるといいな!

私たちと一緒に石垣島の川を五感(見る・聞く・触る・味・匂い)で感じてみませんか?

この調査は「第13回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。日本中の調査仲間と繋がるひと時、石垣島のデータを全国に発信しましょう!

■日時:平成28年6月5日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

■調査後、午後2時より国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにて

調査結果の報告会(参加自由)

調査結果から読み解く、東田博士の説明

■主催:石垣島エコツーリズム協会

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295

(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

※電話受付10時~21時

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。

それ以外は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、

タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますので、

できるだけ乗り合わせてお越しください。

街の川、自然いっぱいの渓流、近所の川はどんなかな?山の川はこんなにキレイなの!?こんな楽しい川、子ども達に残したいねぇ~!

石垣島にはいろんな川がありますが、みなさんは見比べてみたことはありますか?石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川のまわりってどんな生き物たちがいるんだろう?そんなことを観察しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんで午後からは各地の調査結果の報告会(参加自由)などをします。いろんな気付きが生まれるといいな!

私たちと一緒に石垣島の川を五感(見る・聞く・触る・味・匂い)で感じてみませんか?

この調査は「第13回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。日本中の調査仲間と繋がるひと時、石垣島のデータを全国に発信しましょう!

■日時:平成28年6月5日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

■調査後、午後2時より国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにて

調査結果の報告会(参加自由)

調査結果から読み解く、東田博士の説明

■主催:石垣島エコツーリズム協会

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295

(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

※電話受付10時~21時

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。

それ以外は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、

タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますので、

できるだけ乗り合わせてお越しください。

2016年03月19日

全国一斉水質調査

ご無沙汰しております。

まだ随分先ですが、今年も6月の第一日曜日に、

全国一斉水質調査に参加します!

現場下見と本番など、参加希望者やスタッフボランティア希望者は、

どしどしご連絡ください!

☆お問い合わせ・お申し込み

リフトアップ石垣島エコツアー 青木

090-3508-3295

12時~20時まで

まだ随分先ですが、今年も6月の第一日曜日に、

全国一斉水質調査に参加します!

現場下見と本番など、参加希望者やスタッフボランティア希望者は、

どしどしご連絡ください!

☆お問い合わせ・お申し込み

リフトアップ石垣島エコツアー 青木

090-3508-3295

12時~20時まで

2015年06月24日

チャリティー・カヌーツアー2015」

チャリティー・カヌーツアー2015」を開催します!

石垣島エコツーリズム協会 青木康夫

今年で5回目を向えたチャリティー・カヌーツアー。

今後も色んな方の手助けになればと毎年恒例の行事となっています。

中にはツアーに参加されないのに寄付だけでもと毎年来て下さる方もいて、

心より感謝いたしております。

ツアーの方は初めての方でも比較的簡単に乗れるカヌーを使い、天然記念物にも指定されている宮良川のマングローブ林をご案内したいと思います。宮良橋下のマングローブ林を見た事がある方は多いと思いますが水面から眺める亜熱帯ジャングルを、ぜひ一緒に楽しみませんか!?

日程 6月28日(日)

場所・時間 みやら川観光エコステーション(ヤラブ並木、白保より)

15時集合(時間厳守!)18時ごろ終了予定

寄付金 保険代込み一人1000円以上

参加条件 小学生以上の石垣島民であること(子供は保護者同伴のもと)

定員 30名(定員になり次第締め切り!)

持ち物 タオル、帽子、濡れても良い服装・履物(草履不可)

飲み物(ペットボトルが良いです)、雨が降りそうな場合は合羽

★注意! 集合時間を過ぎると参加できません!

パラパラ雨くらいなら行います。

傷害保険以上の保障は出来かねますので、

自己責任で参加ください。

★お願い カヌーの出し入れや使用器具の後片づけ等、ご協力下さい。

ライフジャケットをお持ちの方は、出来るだけ持参ください!

参加申し込み 「みやら川観光エコステーション」

問い合わせ 0980‐86‐7079(10時~20時まで)

★締め切り 6月27日(土)20時まで

★天候により中止もあります。

石垣島エコツーリズム協会 青木康夫

今年で5回目を向えたチャリティー・カヌーツアー。

今後も色んな方の手助けになればと毎年恒例の行事となっています。

中にはツアーに参加されないのに寄付だけでもと毎年来て下さる方もいて、

心より感謝いたしております。

ツアーの方は初めての方でも比較的簡単に乗れるカヌーを使い、天然記念物にも指定されている宮良川のマングローブ林をご案内したいと思います。宮良橋下のマングローブ林を見た事がある方は多いと思いますが水面から眺める亜熱帯ジャングルを、ぜひ一緒に楽しみませんか!?

日程 6月28日(日)

場所・時間 みやら川観光エコステーション(ヤラブ並木、白保より)

15時集合(時間厳守!)18時ごろ終了予定

寄付金 保険代込み一人1000円以上

参加条件 小学生以上の石垣島民であること(子供は保護者同伴のもと)

定員 30名(定員になり次第締め切り!)

持ち物 タオル、帽子、濡れても良い服装・履物(草履不可)

飲み物(ペットボトルが良いです)、雨が降りそうな場合は合羽

★注意! 集合時間を過ぎると参加できません!

パラパラ雨くらいなら行います。

傷害保険以上の保障は出来かねますので、

自己責任で参加ください。

★お願い カヌーの出し入れや使用器具の後片づけ等、ご協力下さい。

ライフジャケットをお持ちの方は、出来るだけ持参ください!

参加申し込み 「みやら川観光エコステーション」

問い合わせ 0980‐86‐7079(10時~20時まで)

★締め切り 6月27日(土)20時まで

★天候により中止もあります。

2015年05月30日

「第12回身近な水環境の全国一斉調査」(石垣島では10回目!)

6月7日、島のいろんな川で調査やります!

町の川、自然いっぱいの渓流など、石垣島にはいろんな川があります。近所の川はどんなかな?山の川はこんなにキレイなの!?こんな楽しい川、子ども達に残したいねぇ~!という思いから、私たちが島の川で水質調査を初めてから今年で10年目になりました。石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川のまわりってどんな生き物たちがいるんだろう?そんなことを観察しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんでの午後からは自由参加となりますが、各地の調査結果の報告会などをします。

私たちと一緒に石垣島の川を五感(見る・聞く・触る・味・匂い)で感じてみませんか?

この調査は「第12回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。

■日時:平成27年6月7日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、午後2時より県立八重山高校化学実験室にて調査結果の報告会(参加自由)

■主催:石垣島エコツーリズム協会

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。大人だけの参加も可能。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話10時~21時、090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。それ以外は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。サンダルは危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

★5月30日に下見に行ってきました。 お昼には途中の川でお弁当中のスタッフです。 調査本番の日もお弁当を持って来て食べたら楽しいかもです。

町の川、自然いっぱいの渓流など、石垣島にはいろんな川があります。近所の川はどんなかな?山の川はこんなにキレイなの!?こんな楽しい川、子ども達に残したいねぇ~!という思いから、私たちが島の川で水質調査を初めてから今年で10年目になりました。石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川のまわりってどんな生き物たちがいるんだろう?そんなことを観察しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんでの午後からは自由参加となりますが、各地の調査結果の報告会などをします。

私たちと一緒に石垣島の川を五感(見る・聞く・触る・味・匂い)で感じてみませんか?

この調査は「第12回身近な水環境の全国一斉調査」に参加して行われます。

■日時:平成27年6月7日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、午後2時より県立八重山高校化学実験室にて調査結果の報告会(参加自由)

■主催:石垣島エコツーリズム協会

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。大人だけの参加も可能。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話10時~21時、090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。それ以外は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。サンダルは危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

★5月30日に下見に行ってきました。 お昼には途中の川でお弁当中のスタッフです。 調査本番の日もお弁当を持って来て食べたら楽しいかもです。

2015年03月10日

チョッと早いですが

お久しぶりです。

まだだいぶ早いんですが、今年も恒例の「身近な川の全国一斉水質調査」を行います。 調査日は6/7(日曜日)なんですが、事務局への参加申し込み締め切りが3月10日だったり、先日は今年最初のスタッフ会議など、既に準備は始まっています。 調査を始めた頃に比べたら、ここ数年は小学校や中学校、高校の専攻科や生物部など、一般の参加者以外にも広がりつつあり嬉しい限りです。

と言うわけで、詳しい内容が決まり次第このブログやリフトアップ、石エコのブログ、新聞等でも掲載しますので、今年もたくさんの参加者をお待ちしています!

まだだいぶ早いんですが、今年も恒例の「身近な川の全国一斉水質調査」を行います。 調査日は6/7(日曜日)なんですが、事務局への参加申し込み締め切りが3月10日だったり、先日は今年最初のスタッフ会議など、既に準備は始まっています。 調査を始めた頃に比べたら、ここ数年は小学校や中学校、高校の専攻科や生物部など、一般の参加者以外にも広がりつつあり嬉しい限りです。

と言うわけで、詳しい内容が決まり次第このブログやリフトアップ、石エコのブログ、新聞等でも掲載しますので、今年もたくさんの参加者をお待ちしています!

2014年06月09日

「身近な水環境の全国一斉調査」 当日の様子

いくら石エコ会に引き継いだとは言え、告知だけして結果を載せ無いと言うのもなんですので、簡単ですが当日の様子を載せておきます。 当日の参加者は高校の生徒さん達も含め約20名が手伝ってくれました。

日曜の朝からご苦労様ですが全国ではほぼ入梅で、しかも関東は大雨! 危険なので出来なかったんじゃないでしょうか。 それに引き換え石垣島は途中豪雨で10分ほど車の中で避難してましたが、めでたく全拠点で調査できました。

こんな川で調査出来るんだから石垣島の参加者はお得~! オマケにオイラの班は簡単な自然解説付き。

小さなお子さんから大人まで同じ条件で調査結果が分かる、CODパックテスト。 色さえ分かればお母さんと一緒に研究が出来る! 今回参加して下さったお母さんはかなり子供を見てる(見れる)方で、転びそうになってもさっと手を差し伸べます。 子供の頃、自然といっぱい遊んだのかな? そういうと近くにお爺ちゃんが住んでるって言ってたっけ。

午後からは自由参加で、東田博士が勤める地元高校の科学室を借り各地点の結果発表と電導度やPH、濁度なども調べ、今回の数字からどういう事が分かるかを講義してもらえます。 さすがにお子さんには難しすぎるので午前中でお終い。 でも何時もそうですがたいてい子供たちは楽しくパックテストをします。 やってみるとやっぱり理科って面白いんですよね。 特に教室でなくフィールドに出ての自然科学は楽しぃ~!

お気に入りにもある、「石エコ会」や「リフトアップ」のブログにもUPしてるので見てね!

日曜の朝からご苦労様ですが全国ではほぼ入梅で、しかも関東は大雨! 危険なので出来なかったんじゃないでしょうか。 それに引き換え石垣島は途中豪雨で10分ほど車の中で避難してましたが、めでたく全拠点で調査できました。

こんな川で調査出来るんだから石垣島の参加者はお得~! オマケにオイラの班は簡単な自然解説付き。

小さなお子さんから大人まで同じ条件で調査結果が分かる、CODパックテスト。 色さえ分かればお母さんと一緒に研究が出来る! 今回参加して下さったお母さんはかなり子供を見てる(見れる)方で、転びそうになってもさっと手を差し伸べます。 子供の頃、自然といっぱい遊んだのかな? そういうと近くにお爺ちゃんが住んでるって言ってたっけ。

午後からは自由参加で、東田博士が勤める地元高校の科学室を借り各地点の結果発表と電導度やPH、濁度なども調べ、今回の数字からどういう事が分かるかを講義してもらえます。 さすがにお子さんには難しすぎるので午前中でお終い。 でも何時もそうですがたいてい子供たちは楽しくパックテストをします。 やってみるとやっぱり理科って面白いんですよね。 特に教室でなくフィールドに出ての自然科学は楽しぃ~!

お気に入りにもある、「石エコ会」や「リフトアップ」のブログにもUPしてるので見てね!

2014年05月27日

~今年もやります!『身近な水環境の全国一斉調査』~

みなさんは石垣島の川の水に触れてみたことがありますか? すぐ近所の川から、島人でも殆ど行った事のないような亜熱帯・石垣島の自然いっぱいの渓流まで、島にはいろんな川がありますね。 近所の川はどんなかな? 山の川はこんなにキレイなの!? この川、子ども達に残したいねぇ~! ということから私たちが島のいろいろな川の水質調査を初めて今年で8年目になりました。 石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな? 川によってみられる生き物は違うのかな? そんなことを再発見しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんでの午後からは自由参加となりますが、各地の調査結果の報告会をします。

私たちと一緒に石垣島の川を五感で感じてみませんか?

■日時:平成26年6月8日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、希望者のみ午後2時より県立八重山高校化学室にて調査結果の報告会

■主催:石垣島エコツーリズム協会 (石垣島海森学校から調査を引き継いでいます。)

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。それ以上は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

私たちと一緒に石垣島の川を五感で感じてみませんか?

■日時:平成26年6月8日(日)

午前8時30分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

調査後、希望者のみ午後2時より県立八重山高校化学室にて調査結果の報告会

■主催:石垣島エコツーリズム協会 (石垣島海森学校から調査を引き継いでいます。)

■対象:小学生1年以上、子どもだけの参加は出来ません。

■募集人数:15名程度

■調査項目:周辺の生物、気温、水温、五感によるもの、COD等

■調査地点:全13地点(3チームに分かれ、車で調査地を移動します。)

■参加申込み:電話090-4209-2360(普天間)

または090-3508-3295(リフトアップ石垣島エコツアー・青木)

■参加費100円(資料代込み)

■調査中の傷害保険はかけられています。それ以上は各自自己責任でお願いします。

■持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■昼食:午後も参加の方のみ、各自に任せます。

■服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履物

(運動靴や長靴が良。草履は危険なので不可です。)

■お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

2013年08月05日

ポイズンリムーバーなど

ポイズンリムーバーなど、欲しいと言われていた物が手に入ったのでお知らせします。 蜂などに刺された時に毒を吸い出す道具です。 石垣で売ってる物より小さいタイプですが、その代わり値段も安いです。 3個しかありません。 1039円で購入しましたが、1050円でお願いします。

次は沢歩きなどで使う、苔むした岩場でも滑り難いフェルトブーツです。 ウエット部分は3mm、底フェルト部分は13mmで分厚いので、岩場でも痛くないかも。 サイズは色々ありますが在庫は限られてるので無くなったら終わりです。 注文でも良い人は取り寄せますが、それでも他のメーカーや定価よりは安く出来るんじゃないかな?と思います。 他にもマリン関係で欲しい物がある人は一緒に注文したら良いかもです。 ただし何人かで一度に注文した方が一人当たりの送料負担分が安くなるので、お急ぎの方はキビシイかも。

いずれもお問い合わせはオイラ(リフトアップ石垣島エコツア)のHPの下の方(http://www6.ocn.ne.jp/~aqa-fish/newpage10s.htm)を見て、電話かメールでご連絡下さい。 品物は手渡しのみです。

次は沢歩きなどで使う、苔むした岩場でも滑り難いフェルトブーツです。 ウエット部分は3mm、底フェルト部分は13mmで分厚いので、岩場でも痛くないかも。 サイズは色々ありますが在庫は限られてるので無くなったら終わりです。 注文でも良い人は取り寄せますが、それでも他のメーカーや定価よりは安く出来るんじゃないかな?と思います。 他にもマリン関係で欲しい物がある人は一緒に注文したら良いかもです。 ただし何人かで一度に注文した方が一人当たりの送料負担分が安くなるので、お急ぎの方はキビシイかも。

いずれもお問い合わせはオイラ(リフトアップ石垣島エコツア)のHPの下の方(http://www6.ocn.ne.jp/~aqa-fish/newpage10s.htm)を見て、電話かメールでご連絡下さい。 品物は手渡しのみです。

2013年07月07日

2013年6月2日 「川の学校」レポート

お待たせしました!

2013年6月2日に実施した

「川の学校」のレポート、やっとこさ、ですがさせていただきま~す

昨年までの様子や、CODなどの解説は下記のURLを参照くださいね

2010年の川レポート【前編】、【後篇】

2011年の川レポート

2012年の川レポート

ではでは、今年の石垣島海森学校が開催する“6月の授業”

「川の学校2013」は2012年6月3日(日)でした!

今年も無事終了しましたよ~!!!

毎年6月の世界環境デー(環境の日)に近い日曜日に、

毎年6月の世界環境デー(環境の日)に近い日曜日に、

全国の身近な水環境を愛する市民のみなさんが参加して一斉に水質調査をするという

「身近な水環境の全国一斉調査」に、海森学校が参加してから4年目でした。

筆者個人的には石垣島で調査を始めて8回目、いやあ、もうそんなに経ったのか~!という気持ちです

今年は晴天に恵まれたこともあり、無事に調査することができて本当にうれしかったです。

参加されたみなさん、本当にお疲れ様でした!ありがとうございました~ m( _ _ )m

しかし空梅雨 でしたねえ。各川の下見の日も、調査本番も、いやその前日も・・・ずっと晴れ!

でしたねえ。各川の下見の日も、調査本番も、いやその前日も・・・ずっと晴れ!

雨が少ないと、夏場の水不足が心配になるのですが、

水質調査に関してだけ言えば、雨で中止!だなんて悲しいことにならない

ってとってもありがたいのでした。

それに、

前日に豪雨だった昨年の宮良川の場合を例にしますと・・・

昨年の宮良川:赤下橋からの様子

当日のお天気が大丈夫だとしても、川の水はえらいことになってしまっているから大変です。

昨年の調査当日の宮良川はまっ茶色の濁流が川幅いっぱいに流れていました。

CODは「8以上 」でした。

」でした。

いろんな有機物がごちゃまぜになって海にすごい勢いで流れ下っているので、

そうなるともう、何で数値が高いのか?って推理し辛いです。

全国の一斉調査に参加させてもらっているので、これも石垣島の当日のデータである、

と胸を張って言えはしますし、もちろん立派なデータなのですが、せっかく採水するのだったら

普段からの水の質がみえやすいような、きれいな試水がほしい。ってのが本音です。

一方、雨の翌日はこんな濁流が大量に海に流れているんだ、

海ではサンゴにその赤茶色の土が覆い被さるんだ、そしてサンゴは苦しむんだ・・・!!

という焦燥感というか、そんな切ない現場を目の当たりにする訳でもありますから、

雨の影響を確認できるってものいいことではあるのですがね。

これはこれで、いろんな人にみてもらって、感じてほしいことですものね・・・。

と、説明が長くて恐縮ですが、

今年のお天気続き

は、石垣島の各河川の普段の様子がよくみられてありがたかったのでした♪

は、石垣島の各河川の普段の様子がよくみられてありがたかったのでした♪

****************************************

一斉調査は全国規模で開催されるようになって今年で第9回目です。

この調査には6年間で延べ65,150人の市民や学校の子ども達が参加してきました。

過去の調査結果は下記のホームページで公表されています。

今年度の結果も集計が済んだらUPされますのでCHECKしてみてください。

身近な水環境の全国一斉調査実行委員会ホームページ

http://www.japan-mizumap.org/

国土交通省河川局ホームページ

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/research/index.html

****************************************

ちょっとお詫びしておきます。

ちょっとお詫びしておきます。

毎度のことながら、長くしつこい報告でございます

こんなの読む人いねえよ!って思うのですが、せっかくたくさんの人が関わっての調査なので、

書けることは書いておこうかな、いやいや読みにくいよ、あ、でもやっぱり・・・

と、自分でも悩みながらの作業なんですが、要するにまとめきれないあれもこれもの貧乏性ですか、そんな感じですね。

まとめるのがへたくそで本当にごめんなさい。

いつか、もっとシンプルにまとめて発表できるようにしたいと思ってはいますので気長に、気長に、よろしくお願いします・・・。

ではでは、やっと本題の今年の結果報告です。

今年は、昨年参加してくださった八重山農高のみなさんは海森学校の調査に参加ではなく、

八重山農高として独自に調査に参加してくださるようになりました(万歳!!!)ので、昨年農高のみさなさんに調査してもらった新川川に1地点を加えて全部で13地点調査しました。

今年の参加チームは西チーム・東チーム・市街地チームの3チームになりました。

以下、各チームの担当地点の紹介です。

↓

西チームは、大嵩・荒川・太田川・佐久田川の4地点。新聞で募った参加者の方には、ここに入ってもらいました。

東チームは、磯辺川・宮良川3地点・ンタナーラ川・通路川の計6地点。(地点が多くて大変でしたね。お疲れ様でした。)

市街地チームは、新川川3地点。(それに加えて、海森が一斉調査事務局へ提出するデータ意外のものになりますが、

この日の島内各河川のデータがほしい、ということで名蔵川水系と轟川水系の採水に走り回られました。こちらも本当にお疲れ様でした。)

地点図 ↑

以下、チームと調査地点の一覧(調査河川・地点番号・調査地点)です。

西チーム

大嵩 A-1 下田原橋の上流

荒川 A-2 県道山側 橋の上流側

大田川 A-3 米原キャンプ場内の橋上

佐久田川 富野 県道海側の水田脇

市街地チーム

新川川 長間橋 長間橋

新川川 阿武名橋 阿武名橋

新川川 阿武奈小橋 阿武奈小橋

東チーム

宮良川 B-1 赤下橋

宮良川 B-2 川原橋

ンタナーラ川 B-3 駐車場脇

磯辺川 C-1 磯辺小橋

宮良川 C-2 仲水橋

通路川 C-3 大俣橋

〈今回実施した水質調査の内容〉

化学的酸素消費量 (COD)(mg/L)

水中にある物質(主に有機物)が酸化剤によって酸化や分解されるときに消費される酸素量のこと。(特定の物質を指すものではない。) CODの測定値が高いと、生活排水や工場排水などの汚水が混入している可能性が高く、水中の酸素が不足して魚などが棲息できず、自然浄化作用も止まってしまう。

0 汚染なし、

1以下 きれいな渓流(ヤマメ、イワナが棲息できる)、

1~2 雨水、

3以下 サケやアユが棲息できる、

2~5 少し汚染(落ち葉・水草の分解で1~5ppmになることがある)、

5以下 コイやフナが棲息できる、

2~10 河川下流、

10以上 下水・汚水

電気伝導度(EC)

電気の通しやすさの尺度で、電気抵抗の逆数(電気抵抗度=1/電気抵抗)で表す。水中に溶解している物質の量を短時間で測定できる。電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶解していることになり、一般的には汚い水といえる。電気伝導度計(導電率計)で測定する。

(10[μS/cm]=1[mS/m]、100[μS/cm]=10[mS/m]、[mS/cm]=0.01×[mS/m])

1~3ms/m雨水

5~10ms/m河川上流

20~40ms/m河川下流

亜硝酸態窒素 (NO2-N)(mg/L)

亜硝酸イオン(NO2-)および亜硝酸性窒素(NO2-N)の濃度、すなわち亜硝酸態の窒素成分を指す。窒素イオンは植物の生育に必要な要素で、生物の分解(死骸)により供給される(有機態窒素)が、肥料・工場排水・生活排水にも多く含まれている。水の中に入った窒素化合物は腐敗菌によって分解され、無機態度窒素のアンモニア態窒素となり、さらに分解が進むにつれ亜硝酸性窒素、硝酸性窒素となっていく。亜硝酸は酸素が多い水の中では硝酸となり、酸素の少ないときにはアンモニアとなる。亜硝酸が硝酸に変化するときには水中の酸素が多量に使われて水は酸欠状態になる。また亜硝酸そのものに魚毒性がある。 また、「富栄養化」などを引き起こす栄養塩の一種が窒素イオンで、窒素イオンを測定すると水の汚れ具合がわかる。窒素イオンが増加すると植物プランクトンや藻類の異常発生などを引き起こし、環境に大きな影響を与える。

0 きれいな水

0.0018~0.03 河川上流、

0.09 河川下流、

0.006~0.03 少し汚染されている、

0.03~0.06 汚染されている、

0.06~0.15 多く汚染されている

アンモニウム態窒素 (NH4-N)(mg/L)

アンモニウム態窒素は、水中にアンモニウム塩として含まれている窒素のこと。アンモニウム態窒素の多くは、し尿や家庭下水、工場排水に由来するタンパク質や有機窒素化合物が腐敗、分解する過程で発生したものである。酸素の多いきれいな水には硝酸態窒素の割合が多く、排水などの流入した汚れた水には有機態窒素やアンモニア態窒素が多い。アンモニウム態窒素は、自然水中ではしだいに亜硝酸態や硝酸態に変化していくのが普通だが、深い井戸などでは、逆に硝酸態窒素の還元によってアンモニウム態窒素が生じることもある。アンモニウム態窒素は、富栄養化だけでなく、水道水の浄水処理における塩素の消費量を増大させる原因にもなる。

0.05 河川上流・湧水、

0.1~0.4 雨水、

0.5~5.0 河川下流、

5.0以上 下水・汚水

硝酸態窒素 (NO3-N)(mg/L)

硝酸イオンの測定で、同時に硝酸性窒素の値も測定できる。

水道水の「硝酸態窒素および亜硝酸態窒素」の基準は10mg/L(厚労省・環境省)。硝酸態窒素は通常、窒素化合物の酸化によって生じる最終生成物である。植物は硝酸態窒素のみしか、根から吸収して利用できないため、窒素固定菌がいない環境では生育できない。これを補うため、窒素肥料の中には硝酸態窒素が大量に含まれており、この肥料が大量に施肥された結果、地下水が硝酸態窒素に汚染されたり、葉物野菜への硝酸態窒素の大量残留といった環境問題が起こっている。

0.2~0.4 雨水、

0.2~1.0 河川上流水、

2.0~6.0 河川下流水、

2.0~10.0 地下水・湧水

リン酸態リン (PO4-P)(mg/L)

水の中に含まれるリン成分のこと。リン酸イオンは農薬製造、薬品工業、肥料工業、繊維工業、石油化学工業(とくに冷却排水)、火力発電所の排水、さらに家庭ざっぱいすい(合成洗剤中に含まれている)、農業排水などにも含まれている。各種排水が公共水域に排出されれば、天然水中のリン化合物の含有量が増加し、富栄養化を促進する一因になる。リン酸イオンは、一般的には水中には微量にしか存在していないため、リン酸イオン値が高いと、生物の分解や生活排水の流入が多いことを示す。リン酸イオンが増加すると植物プランクトンや藻類の異常発生などを引き起こし、環境に大きな影響を与える。

0.0163以下 雨水

0.0163~0.0326 河川上流水、

0.0326~0.3260 河川下流水、

0.0652以下 きれいな水、

0.0652~0.3260汚染の可能性がある、

0.3260~0.6520 少し汚染している、

0.6520~1.6300 汚染している、

1.6300以上

全窒素 (T-N)(mg/L)

全窒素は、水中に含まれる全ての窒素化合物のことで、無機態窒素と有機態窒素に分けられる。無機性窒素はアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に分けられ、有機態窒素はタンパク質に起因するものと、非タンパク性のものとに分けられる。窒素は動植物の増殖に欠かせない元素だが、富栄養価になりプランクトンの異常増殖の要因にもなるため、富栄養化の指標としてもっともよく使われている。富栄養と貧栄養の限界値はT-Nで0.15~0.2mg/L程度とされている。

0.05 河川上流・湧水、

0.1~0.4 雨水、

0.5~5.0 河川下流、

5.0以上 下水・汚水

五感のフル活用: 水質や周辺の自然環境を観察する際に用いる。多少個人差がある。

(みる・きく・さわる・におう・あじわう)※汚いお水は無理に味わいません!

今年は、この五感での調査をより確実にするために、少々工夫してみました。

↓

上の写真は今年から改良した水の臭いのかぎ方実践中のものです。

※新品の蓋付きジャム瓶(要は臭い移りのしていない瓶容器)に、試水を半分くらいまで入れ、蓋をし、十分にシェイクして空気と攪拌させます。そして、すぐに鼻を瓶に近づけて蓋を開け、臭いを嗅ぎます。すると、バケツに入れたまま水の臭いを嗅ぐより、はっきりとその水の臭いがわかります。臭いを感じた結果というのは個人差も激しいので、より、個人差を減らすにはどうしたらいいかを考えていろいろ調べてみた結果こうなりました。この世の中、ネットで調べればいろいろ参考になる活動が出てくるので便利ですね。やはり全国身近な水環境の一斉調査に参加されている自治体のHPでみつけました♪

さて、ここからは調査結果の報告です!

各地点毎に今年と昨年・一昨年の水質調査結果を記します。結果のぷち考察は筆者のにわか勉強から出てるコトバなので、「いや!それは違う!」などがあったら優し~く教えてくださいね。

(※地点の写真や様子など、説明が足りないところは過去のイベントレポートも参照してくださ~い。)

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐1 《下田原川・大嵩》

川平湾に注ぐ川。調査地点は飲料用水源のすぐ下なのできれい

ここは、石灰岩地域ではないのでPHも低く、岩は小さいが花崗岩が多いので電気伝導度も低い、ということだそうです。

昨年は前日の豪雨の後でもCODの値が低かったので、調査日までずっと晴天だった今年 はやはり値は低くキレイな水でした。

はやはり値は低くキレイな水でした。

測定結果↓

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(16.8ms/m)、

NO2:0.003、NH4:0.007、NO3+:0.212、PO4:0.002、T-N:0.220

【2012】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(14.96ms/m)、PH:7.12

【2011】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(2ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(18.4ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(3ppm)・二回目(3ppm)・三回目(失敗)

電気伝導度測定値 :(17.3ms/m)

A-1-2 毎年この調査地点の下流側で飼育されているバリケン達のフンが臭いので、水質にどれだけ影響があるか気になっていました。

そこで今年は、CODのキットを1本使って測定してみました。

測定結果は案外キレイで、CODは同じでしたが、電気伝導度が少し上がっていました。東工大にお願いする窒素などの測定結果でアンモニアなどがどんな風に出るかな?と、思っていましたが、そんなに差はありませんでした。

川平湾に直接つながる河口なだけにものすごく心配していましたが、ひとまずホッとしました。

【2013】 COD測定値 :一回のみ測定(2ppm)

電気伝導度測定値 :23.0ms/m)

NO2:0.004、NH4:0.011、NO3+:0.216、PO4:0.003、T-N:0.212

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐2 《荒川・県道下 橋の上流》

ポットホールがあり美しい岩肌を滑り降りるように水が流れる沢。

ヒカンザクラへの登山道もあり相変わらず魅力的な場所です。毎年清流を楽しむ人がいますが、今年も親子連れがお弁当持参 で水着で遊びにきていました。

で水着で遊びにきていました。

海からあがってきて海水を洗い流しに来たダイビング ?の人たちもいたり、とってもレジャー向きな水辺です。

?の人たちもいたり、とってもレジャー向きな水辺です。

【2013】 COD測定値 :一回目(1ppm)・二回目(1ppm)・三回目(1ppm)

電気伝導度測定値 :(13.0ms/m)

NO2:0.002、NH4:0.008、NO3+:0.191、PO4:0.003、T-N:0.199

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(8.78ms/m)、PH:7.36

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(14.05ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(13.5ms/m)

CODの値が高いのは前日の雨で落ち葉とかたくさん入ったから?などいろいろ推理されてきましたが、今年は全調査地点の中で水のキレイさはダントツ でした。これで、滝だからごちゃごちゃ撹拌されているのかな?案は消えました。上の方に岩石の大きい花崗岩があるので電気伝導度が低いのでは、と水質の専門家のお話もあります。非石灰岩地帯。

でした。これで、滝だからごちゃごちゃ撹拌されているのかな?案は消えました。上の方に岩石の大きい花崗岩があるので電気伝導度が低いのでは、と水質の専門家のお話もあります。非石灰岩地帯。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐3 《大田川・キャンプ場内の橋の上》

米原ビーチにそそぐ川。当初より調査地点が変わり、キャンプ場内より上流、道路の山側の地点にて測定。結果は下田原川や荒川の結果に似ていますね。花崗岩があるので電気伝導度が低めの非石灰岩地帯。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(22.0ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.017、NO3+:0.164、PO4:0.012、T-N:0.182

【2012】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(6ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(13.98ms/m)、PH:7.03

【2011】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(22.3ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(3ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(18.4s/m)

橋の山側では南側の山から真っ直ぐ下りてくる小川と東側の田んぼからくる小川の2本が、端の真下付近で合流し、その水がキャンプ場内の橋の下をくぐって海へ抜けていきます。

この、山から真っ直ぐ下りてくる小川の上流には民家が数件あります。ご近所の方のお話によると、この調査地点にも潮があがってくるとのことで、確かに、浜辺でみるような大型発泡スチロールなどのゴミが所々みられます。また、道路脇であるためか、その大きなゴミの一部は不法投棄のゴミでもあるように思えます。残念です。水はきれいでした。水の匂いはマングローブの湿地のような匂いがしました。

海が近いので田んぼの影響をみたいという声があるため、今回は田んぼ側の支流も一回分測定しました。

水はきれいでしたが、この時期は刈取り前なので、水質に影響はほぼない時期でしょう。田んぼの使用時期によっては農薬や肥料などで窒素の値が大きくでることも考えられるので、できればそうした時期にも測定してみたいです。

A-3-2

【2013】 COD測定値 :一回のみ(3ppm)

電気伝導度測定値 :(17.8ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.013、NO3+:0.086、PO4:0.018、T-N:0.099

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

富野 《佐久田川・県道海側の水田脇》

佐久田川は、海森学校も河童の学校などでよく使わせてもらっている素敵な川で、水質調査以外でも度々訪れます。

狩ったイノシシの毛を焼く猟師さんがいたりしてびっくりしたこともあります。今回は、魚を処理した跡の生ゴミがたくさん沈んでいるところがありました。生ゴミを見て気持ちがいいわけではないけれど、こうして生活に密着した川っていいなあ、と思います。昔はきっとみんなが川をこうやって使っていたんでしょうね。

使っていれば、これ以上獲っちゃいけない。汚しちゃいけない。そんなことは経験的にわかってくるはずです。

その経験がないことが当たり前になった結果が、自然破壊だと思います。

最早生活からは遠ざかってしまっているけれど、定期的に川や海や山を観察してその経験を養うことって、結果的に自分たち人間のために必要なことで大事なんだと筆者は思います。だから、自然の質を知ることが重要なんだと考えています。少しずつでもその質をみんなが知りたいと思うようになるにはどうしたらいいんだろう?って思います。

↑

地点写真撮るの忘れてた ので、

ので、

岸辺にいたヒメアマガエルのおチビちゃん写真をアップします~

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)

NO2:0.013、NH4:0.008、NO3+:0.179、PO4:0.016、T-N:0.187

【2012】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(14.3ms/m)、PH:7.02

【2011】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(21.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(5ppm)・二回目(2ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(21.6ms/m)

西チームには、新聞で参加者を募集し、応募してくださった親子(一組)にも参加してもらいました。

せっかくだから、山側の美しい調査地点に行ってもらおうと思ってのことでした。最後の感想を聞くところで、参加してくださった方は、「きれいで楽しかった」「でもせっかくだから、市街地とか汚い川とも比較してみたかった」とおっしゃられていました。「そうか!いろんな調査地の方がよかったか!」と選択ミス???と少し反省しましたが、逆にこう思っていただけたということは、水質調査の意義があったなあ、とうれしくも思いました。

是非、今後も参加していただいて、石垣島の汚い川の水について一緒に考えてもらえると本当にうれしく思います。

参加してくださってありがとうございました!!スタッフの鷲尾さん、毎年協力してくださる西村先生、ありがとうございました!

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

お次は市街地チーム、新川川の計測結果です。

※2011年の新川川の試水計測用のパックテストは八重山高校の東田先生に提供していただきました

ので、一斉調査で配布されるパックテストではわからない8ppm以上の値が出せています。

よりお水の汚れた都市河川向きです。

(それ以外の年は8ppm以上は出せない一斉調査事務局より配布されたパックテストを使用しています。)

水質調査の結果の比較、というのは、同じ条件に近ければ近いほど比較しやすくなります。

片一方が大雨の日のもの、もう一方がずっと晴天だった地点のものだと、流れの中の有機物の量がだいぶ変わってしまいます。

この身近な水環境の全国一斉調査は、6月5日の環境デーに近い日曜に実施するよう決まっています。

一斉調査発祥の地である東京は、この時期はまだ梅雨入りしないことが多いのですが、沖縄地方は大体梅雨入りしてしまっているので、毎回、雨で延期にならないか?大雨で測定するのもなんだかなー、な状態にならないか?と心配になります。

だから、今年の晴天続きは水質調査的には大変うれしかったのですが、いつもこの調査を実施している名蔵アンパル周辺と白保の轟川の2つは、それぞれ名蔵中学校と白保小学校が担当するため、平日の調査です。梅雨最中の石垣島では、翌日の天気も保障できません。

説明がまたずい分と長くなりましたが、

ですので、市街地チーム担当で、水質調査に関わる研究をずっとされている干川さん(石垣島で調査を始めた初年からこの調査を手伝っていただいています)は「せっかくデータをとるのに別の日になっちゃうともったいないから」という理由で、名蔵と白保も走り回ってなんと一日で試水を採水してまわるという超~ハードなことを成し遂げられました。ハードな調査にご同行していただいた市街地チームの干川さん、環境省の平野さん、市の東浜さん・・・

西チーム調査の後更にお手伝いに参加された西村先生、本当に暑い中お疲れ様でした!ありがとうございました。

他のNPO団体が調査しなくなったので、新川川は海森学校が担当していますが、正直言って試水を触ったらきれいなお水で手を洗いたくなるような水が流れています。山側のきれいな川を体験しちゃうと、この川しか調査しないのは拷問??のようです。

特に阿武名橋の電気伝導度の値は驚きの数字 ですね。COD8以上が当たり前なので、もはや一斉調査のパックテストの意味がありません。この水が直接海へ毎日毎日休むことなく流入していることを思うと、このまま見過ごしていていいはずがない!という焦燥感に襲われます。毎回のことですが、腹の底の方に重たいものを感じてしまいます。

ですね。COD8以上が当たり前なので、もはや一斉調査のパックテストの意味がありません。この水が直接海へ毎日毎日休むことなく流入していることを思うと、このまま見過ごしていていいはずがない!という焦燥感に襲われます。毎回のことですが、腹の底の方に重たいものを感じてしまいます。

長間橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(82.0ms/m)

NO2:0.744、NH4:1.023、NO3+:13.075、PO4:1.794、T-N:14.098

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(40.60ms/m)、PH、7.23

【2011】 COD測定値(平均値) :8ppm

電気伝導度測定値 :(51.1ms/m)

【2010】 COD測定値(平均値) :7ppm

電気伝導度測定値 :(57.5ms/m)

阿武名橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(168ms/m)

NO2:0.531、NH4:1.749、NO3+:0.611、PO4:5.101、T-N:2.360

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(171.70ms/m)、PH、8.06

【2011】 COD測定値(平均値) :16ppm ←「8以上」を測れるパックテストを使うとこんな値に!!!

電気伝導度測定値 :(132.7ms/m)

【2010】 COD測定値(平均値) :4ppm

電気伝導度測定値 :(27.7ms/m)

阿武奈小橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(47.0ms/m)

NO2:0385、NH4:9.485、NO3+:0.327、PO4:1.602、T-N:9.811

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(ms/m)

※今年の水質調査は何度も書きましたが、晴天続きであったため、雨の影響が少なく、数値としては今までの中では一番信頼できるものが確認できたのではないかと思っています。その中での、この長間橋の全窒素の値の高いこと!!!

あまりのことに絶句状態です。これでは汚水・下水です

新川川の水は全体的にとても汚染されていることがはっきりでました。一刻も早い改善策を考えなければならないでしょう。

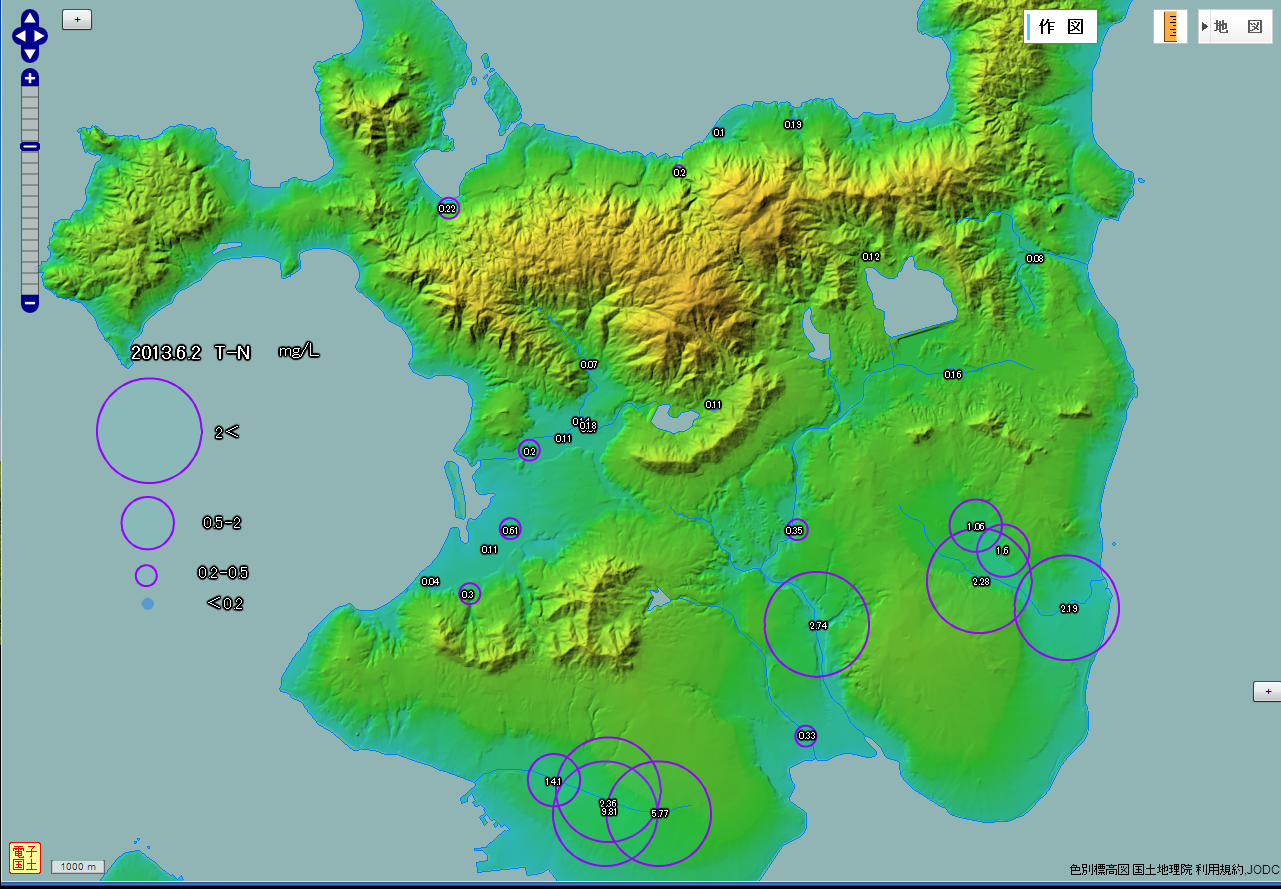

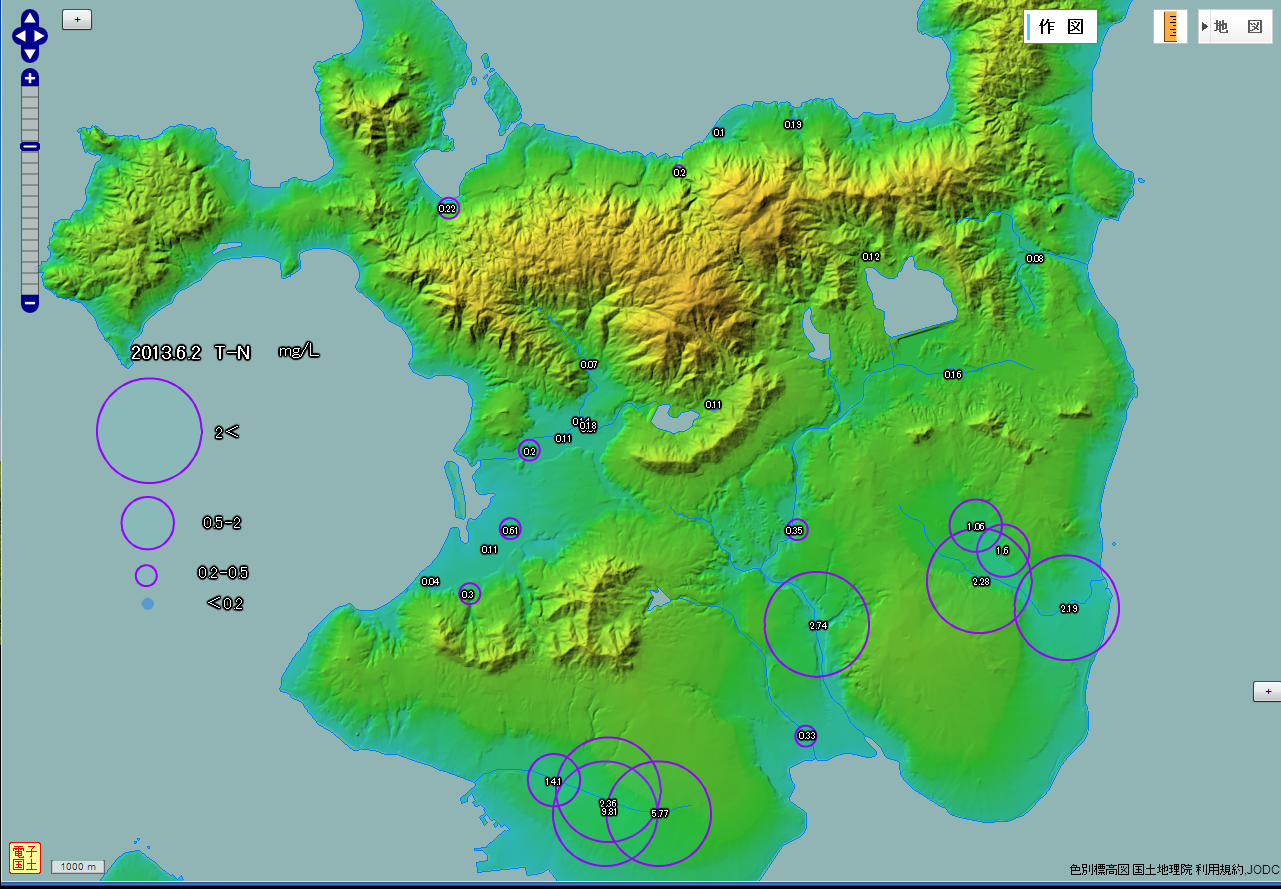

この下の図2枚は、上が2013年6月2日の全窒素を示したものと、下はリンの値を示したものです。

少し見づらくて恐縮ですが、円が大きいところがより汚染されている調査地点です。

海森学校が調査している川では新川川、宮良川などの円が大きいのがわかります。

※特に、新川川のリンの円の大きさは突出しており、これは、家庭雑排水の流入による水の汚染が顕著であることを示しているといえます。※

★図を作成されたのは干川明さんです。ありがとうございました★

全窒素の図

リンの図

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

さて、最後は東チーム!

今回はスタッフ側の人間しかいないチーム、ということでなんと6地点も回ってもらいました。

道路脇の日陰のない地点が多いので、コンクリートやアスファルトの熱気をもろに受けながらの調査でした。

調査票の気温の欄を見ると36℃!とか、なんだか涼しい木陰の山側チームだった筆者は申し訳なさでいっぱいでした。

東チームのあっきー、えりぃ、そうへい、青ちゃん、ありがとうございました。プロのガイド青ちゃんもこっちのスタッフなので熱射病対策などは万全、その辺はしっかり安心チームなのでした。

C‐1 《磯辺川・磯辺小橋》

東チームの地点はなかなか川に近づけないところが多いので、

大抵、橋の上からバケツを使って水を採取します。

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(48.0ms/m)

NO2:0.014、NH4:0.022、NO3+:0.312、PO4:0.104、T-N:0.334

【2012】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(7ppm)・三回目(7ppm)

電気伝導度測定値 :(51.6ms/m)、PH:7.95

【2011】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(55.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(65.9ms/m)

ここは満ち潮の時は潮があがってきます。昔はすぐそこまでマングローブ林だったとか。この日の干潮は昼の14時頃。CODの値もいつも高いところですが昨年よりは満潮の影響は少なそうです。電気伝導度の値も高い。水位が低く流れがあまりないから淀んでいるのか、周辺からの農薬や排水の影響か、又はその両方か、それとも別の理由か?と昨年はいろいろ推理しましたが・・・

今年はじゃじゃーん!東工大に測定してもらった別の項目の結果があるのです!

それを見ると磯辺小橋の亜硝酸態窒素の値が市街地の新川川ほど汚いという訳ではありませんが、他の地点よりも一ケタは高い。リンや硝酸態窒素の値も高い。

って、ことは肥料や農薬、排水などの人為的影響が大きいということになります。

東工大には、CODではわからないことを知るために、

東工大には、CODではわからないことを知るために、

窒素(アンモニア、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素)、リンなどを測定してもらっています。

これらの項目の値が高いと、落ち葉など自然界のものではなく、人為的な影響を受けていることや、またその大きさを想定しやすくなります。

以上のことから(ど素人ではありますが)、

磯辺川では周囲の民家や畑の影響、また上流側の放牧地などの影響で水質が悪化しているであろうと考えられました

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

B‐1 《宮良川・赤下橋》

宮良川の下流から2番目の橋です。

2年ぐらい続いていたと思われる橋の改修工事は完了して久しく、寂しい景観になりました。

改修前は、橋に高木がわさわさと接していて、橋の上から樹幹帯にいる昆虫などが眺められました。クワガタも手にとって観察できました。

改修は大事なので仕方がないことなのですが、寂しくなりました。

しかし、改修前は草や低木が繁茂していて近寄れなかった川岸まで、裸地になったままの工事車両用のスロープを通り採水できるようになりました。

昨年は大雨の翌日だったので茶色の濁流がどうどうと流れていて、川底の様子や魚など、全く確認できませんでしたがさすがに今年は落ち着いていたようです。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(46.0ms/m)

NO2:0.011、NH4:0.024、NO3+:2.717、PO4:0.006、T-N:2.741

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8以上ppm)・三回目(測定せず)

電気伝導度測定値 :(16.73ms/m)、PH:7.95

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(46.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(6ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(47.5ms/m)

昨年のCODの値とは比べ物にならない低さ!穏やかに流れていたということでしょう。

しかし、硝酸態窒素の値が市街地外ではダントツに高い!

これは周辺の農地や放牧場からの水が宮良川に集まってきているという結果ではないかと考えられます。

一緒に調査をしてくれる干川さんは、キビの株だし栽培による赤土の流出を研究されています。川には赤土だけはなく、せっかく撒いた肥料も流れてしまうのって、農家さんには損失だし、サンゴの海の富栄養化にも繋がるという訳ですから、これを少しでも減少させるには、できるだけ裸地の期間が短いようにすることが本当に大事なんだろうと思います。

でも、これはキビ農家さんだけが気をつける問題ではありませんね。がんばっているキビ農家さんが報われる仕組みであるとか、そういったものも大事だと思いますし、地域のみんなが手伝えて、うまく循環できるような仕組みがあればいいなあ、と思います。

わずか40年?ほどの昔の宮良川はエビがわんさかいて、しょっちゅう夕飯用に獲りに来ていた、そんな川だったと数年前の水質調査で昔の宮良川を知る参加者にお聞きしたことがあります(過去調査レポート参照してください)。

昔は魚あふれる島だった、今はいなくなった・・・。

こんなお話も島の年配の方からよく聞きます。

しかし、この変化って、わずか数十年、多分40年くらいのことなんですよね。

40年なんて地球からすればまばたきする瞬間???くらいの短さではないでしょうか?

一回まばたきし始めて、まぶたが戻ってきたと思ったら

「え?緑激減じゃない?なにあれ?めっちゃ水きたないんですけど!」

ってなってるようなそんなイメージです。

地球からしたらイリュージョン!ですね。さぞびっくりしていることでしょう。

このままイリュージョンを続けていけばきっと・・・

多分今、この程度(ひとりひとりがヤバイとまでは思っていない状態)で済んでいるうちは、現代を生きている自分たちはまだギリギリ大丈夫なのかも知れませんが、

今の、ただひたすら消費する世の中を、子どもたち、孫たち、そのまた先の子孫・・・そんな頃まで続けていたら???

もしかしたら食糧もなくなって、それなのに先人たちが残したゴミや汚れた海だけはしっかりそのままで・・・。

私はそんなに遠い未来だとは思っていませんが・・・。

考えると怖くなります。

そしてそのままの今を生きることは未来の人たちにあまりにも無責任なのではないか?と自問自答します。

魚が湧かなくなった海は、この40年分くらいの人間の行動を記した通知表だと、それを今、しっかり受け止めないといけない時期にきてしまっているのではないでしょうか?

このまま突き進む前に、ちょっと考えてみてっ!て、

改善できることはたくさんありますよって。

そう教えてくれているのかも知れません。

そろそろ本当に、自分達で食料を自給して、節約して、足るを知る練習をして、一刻も早く謙虚に過ごす方向性を模索した方がいいのではないかと私は思います。

でもどうしたらいいんだろう?何から始めたらいいんだろう?

みんながどうすればいい、こうすればいいって言い切れることなんて私にはありませんが、

石垣島海森学校が今まで少しずつやってきた中で、ずっと伝えたかった気持ちは、

自然と五感で触れ合って遊ぶこと、仲良くなること ですね。

ですね。

自然と仲良くなればきっと「あれ?元気ないのかな?」

など、健康状態の微妙な変化にも気づきやすいし、ほんとに家族みたいに心配もするし、親しみもてますもんね。

ずっと付き合っていれば、昔はどうだったのかな?とか

この先どうなるのかな?ってことも考えますよね。

それは大好きな人に対して持つ気持ちと変わらないと思います。

だからこそ、外に出よう!自然と触れ合おう!自然をもっと身近に感じよう!

・・・改めてそれが大事なんじゃないかなあ?と思います。小さな一歩でも歩かなきゃ進まないですもんね

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

川原橋(B-2)

宮良川中流の橋です。

十数年?ほど前に河川改修工事が入っていますが、大きく蛇行させるなど、自然に似せた工夫?がされているので、周囲にうまく溶け込んでいます。

なぜか錦鯉が泳いでいました。川に外来の生き物を放してはいけませんです。

【2013】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(26.0ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.013、NO3+:0.341、PO4:0.002、T-N:0.354

【2012】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)、PH:7.72

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(39.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(33.0ms/m)

そんなに汚れた水に感じないのですが、水の匂いを嗅ぐ五感の調査では、「カビ臭がする」と記録されています。これは一体何の匂いなんでしょう???周囲は田んぼなどが目立ちます。この季節は稲刈り直前くらいなので、これでも田んぼからの影響はあまりない時期でしょう。農薬や除草剤の季節に水質調査をしたら、どんな値になるのか心配です。

全窒素の項目では、富栄養と貧栄養の限界値は0.15~0.2mg/lとありますので、0.354mg/lは富栄養化した水であるといえます。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

C‐2 《宮良川・仲水橋》

すぐ横に土地改良された田んぼがあり、かなり整備されているコンクリート3面張りの用水路的な川です。

【2013】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(32.0ms/m)

NO2:0.004、NH4:0.023、NO3+:0.140、PO4:0.007、T-N:0.163

【2012】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(32.60ms/m)、PH、7.81

【2011】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(38.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(40.3ms/m)

ここは例年と同じような結果でしたが、今年は少し低くなりました。晴天続きのおかげでしょうか?

最初に来た頃に比べて川の中に土砂が堆積し、草本植物の繁茂が激しくなりました。そのおかげか魚がたくさんみられたようです。植物が窒素などいろいろ吸収してくれているのかも知れません。しかし、コンクリートの上にできた環境なので長くは続かないでしょう。用水路。

そしてまたまた移動し、5地点目は山の中です。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

B-3《底原川:ンタナーラ川》

底原(すくばる)ダムの上流にあたる渓流で、以前はンタナーラと呼ばれていたそうです。

この川(沢?)は大きな石がごろごろしている間を流れていますが、川が右へ 湾曲するところは

膝下くらいの淵となり川幅も広がって、小さな子どもなら泳ぐこともできます。今年も親子連れがたくさん遊びに来ていてにぎやかだったようです。写真で見る採水の様子も楽しそうですね。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(21.0ms/m)

NO2:0.000、NH4:0.003、NO3+:0.113、PO4:0.022、T-N:0.116

【2012】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(13.66ms/m)、PH:8.09

【2011】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(1ppm)・三回目(1ppm)

電気伝導度測定値 :(24.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(24.5ms/m)

さすが山の中の川!キレイですね~!窒素が少ない!でも、西チームの川より、リンが1ケタ高い。どうしてかな?といってもすごく汚れているって数値でもないんですが、差があることは間違いがない。でも原因はよくわからない。どうしてなんでしょうね?

東チームのみなさん、調査票にも涼しくて気持ちいいと記録。やっぱりこういう川の気持ちよさを知って遊んでこそ、市街地の川のひどさがわかるんだと思います。何も辛くてしんどいことばっかりやらなくていいから、どんどんこういうキレイな川で遊んで~!と思います。

次、最後の地点~!

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

C‐3 《通路川・大俣橋》

橋の上からバケツとロープで水を採取。

すぐ近くにはキビ畑。この上流は広い谷戸で、大きな棚田状の水田地帯です。

とても居心地のいい田んぼなのでお散歩におすすめです♪

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(32.0ms/m)

NO2:0.001、NH4:0.023、NO3+:0.060、PO4:0.013、T-N:0.082

【2012】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)、PH:7.77

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(5ppm)

電気伝導度測定値 :(35.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(5ppm)・二回目(3ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(35.1ms/m)

今年はCODの値も低めですね~。ここはキビ畑が横にあり、上流は水田地帯なので、いろんな土が入ってくることも考えられますが、今年はキレイです!やはり田んぼに肥料などを撒く時期に調査してみたいものです。しかし、この谷間の田んぼはほんとに気持ちいいんです。ゆっくり生き物たちを観察しながらずっと源流まで行ってみたいなあ。ああ、いつか各河川の源流を旅して河口まで下って報告会などしてみたいですねえ。誰か一緒にやりませんかー???やりたい人、私に連絡くださーい

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

そんなこんなで筆者が見てきたところと他チームの記録をみてのアップなので現地報告の内容に偏りがありますが、今回のデータはこのようにでました。

そんなこんなで筆者が見てきたところと他チームの記録をみてのアップなので現地報告の内容に偏りがありますが、今回のデータはこのようにでました。

年一回と少ない調査(ほんとはもう少しいろんな方向からやりたい )のですが、それでも少しずつデータが増えてきてうれしく思います。みなさん本当にありがとうございました。

)のですが、それでも少しずつデータが増えてきてうれしく思います。みなさん本当にありがとうございました。

白保小学校やアンパルの自然を守る会のみなさんは6月3日と4日に調査に参加されました。

是非、この経験を家に帰っておうちの人にお話してもらいたいです。

そしていつか大人になった時にも、また次の世代の子どもたちに自分の見た川や海の様子を伝えていってもらいたいです。

白保小学校の調査の様子

↓

名蔵中学校の調査の様子

↓

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

さて、

午後の部は調査の報告ゆんたく会です。

今年も白保サンゴ村の実験室をお借りしました。いつもありがとうございます!

今年は農高さんは独自で調査されましたが、ゆんたく会には参加してくださいました。

そして、がっつり作業に参加してくださいました!ありがとうございました!

そして環境省の春口さん、海の透明度調査をされ、陸側の結果を報告し合うゆんたく会に参加してくださいました。

みなさん、貴重な日曜に本当にありがとうございました!!!

※今年は海側と陸側の水質調査に何か関連がみられたらいいね、ということで調査を同時期にやってみようと、海の透明度調査のみなさんとお話ができました。彼らのご紹介のために海の透明度調査の結果が掲載されたポスターを貼らせていただきます。陸域からの水が海に影響を与えていることがよくわかります。素晴らしい調査を続けられているみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。

↓

ゆんたく会と言いながら、ここでは以下の作業をします↓

※何度も書いてますが(しつこくてすみません)もっと水質を詳細に把握したいということで、一斉調査事務局に報告する以外のデータを

東京工業大学情報環境学灘岡研究室に測定してもらっています。

ここでは送付用のボトルに試水を詰め替える作業をしています。

↓ 今年の作業の様子

↓結構、試水を移す作業は難しく、移すための注射器も「ここは触るとデータに影響するからダメ」とかいろいろあって緊張します。生徒さんたちも真面目に聞いてしっかりやってくれました!!ありがとう!

ゆんたく会では、農高のみなさんに今回参加しての感想を話してもらいました。今年は緑地土木課という名前からグリーンライフ課に変わったんですねー!ずいぶん横文字だから、おじぃ、おばぁはわからないだろうな~^^でもとってもおしゃれな感じで生徒さんもうれしいでしょうね!

学生さんたちからは「いい体験になった」「また来年も参加したい」「今後の授業にこの経験を活かしたい」といった感想をいただき、大変感激しました。本当にありがとうございました

海の透明度調査を前日にされた春口さんからは、

>「磯辺川と宮良川と轟川の河口で調査したが、シルトの堆積が目立ち、シルトで足が沈んだ。生き物が全くおらず、平泳ぎをしてみても手の先がみえなかった」

という報告をいただきました。とても貴重なお話だったと思います。

やはり、浄化作用が追いつかないほど汚れた水を排出し続けているのですね。海はとんでもないことになっています。

以前にも、川平湾のシルトがすごいという報道をみたことがありますが、石垣島は西側と北部以外?かなり重症なようです。

今回、陸域と海の調査を近い日付で実施したり、それをまたお互い報告し合うことなどができました。

大変有意義ですばらしいことだと思いました。できれば今後も継続したいです。

透明度調査活動を地道に続けられている方々、いつもありがとうございます♪

西村先生は「これから20年先、30年先をしょって立つ学生さん達、このままでどうなっていくか?観光業が成り立つのか?みなさんが追求して手本となってほしい」と熱く訴えてくださいました。

私もほんとうにそうだと思いました。すでに汚れた川は自分達のせいではないはずですが、でもやっぱり背負っていくのは今の若者達なんですよね。私も(もうそんなに若くないけど)がんばらなきゃ!と思いました。

石垣島の川はどんな水を海に運んでいるんだろう。

このことを多くの島の人達が意識するようになったら海は昔のように魚のあふれる海になるかも知れない。と思います。

八重山農高のみなさん、ありがとうございました!

学生さんや先生、みなさんのゆんたく会でのお話、素敵でした!

今後も八重山農高、白保小、名蔵中のみなさんのように、学校単位でどんどん参加していってもらいたい!

そして、きらきら輝く子ども達から、感度の鈍くなった大人達に発信してもらいたい!と、切に願い続けております。

また長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

そして、各学校関係者のみなさん、学校以外のみなさんも、

どうか陸地の水質に興味を持ってくださ~い^^

今回、五感を使って川を記録するための調査票、なんてのも各チーム、各参加者のみなさんにお配りして協力してもらいました。

まだまとめきれてません。すみません

今度まとめてまたアップしたいと思います。

しばしお待ちを、どうぞよろしくお願いします~!

以上で報告を終わります。

書いた人:普天間明日香

2013年6月2日に実施した

「川の学校」のレポート、やっとこさ、ですがさせていただきま~す

昨年までの様子や、CODなどの解説は下記のURLを参照くださいね

2010年の川レポート【前編】、【後篇】

2011年の川レポート

2012年の川レポート

ではでは、今年の石垣島海森学校が開催する“6月の授業”

「川の学校2013」は2012年6月3日(日)でした!

今年も無事終了しましたよ~!!!

毎年6月の世界環境デー(環境の日)に近い日曜日に、

毎年6月の世界環境デー(環境の日)に近い日曜日に、全国の身近な水環境を愛する市民のみなさんが参加して一斉に水質調査をするという

「身近な水環境の全国一斉調査」に、海森学校が参加してから4年目でした。

筆者個人的には石垣島で調査を始めて8回目、いやあ、もうそんなに経ったのか~!という気持ちです

今年は晴天に恵まれたこともあり、無事に調査することができて本当にうれしかったです。

参加されたみなさん、本当にお疲れ様でした!ありがとうございました~ m( _ _ )m

しかし空梅雨

でしたねえ。各川の下見の日も、調査本番も、いやその前日も・・・ずっと晴れ!

でしたねえ。各川の下見の日も、調査本番も、いやその前日も・・・ずっと晴れ!雨が少ないと、夏場の水不足が心配になるのですが、

水質調査に関してだけ言えば、雨で中止!だなんて悲しいことにならない

ってとってもありがたいのでした。

それに、

前日に豪雨だった昨年の宮良川の場合を例にしますと・・・

昨年の宮良川:赤下橋からの様子

当日のお天気が大丈夫だとしても、川の水はえらいことになってしまっているから大変です。

昨年の調査当日の宮良川はまっ茶色の濁流が川幅いっぱいに流れていました。

CODは「8以上

」でした。

」でした。いろんな有機物がごちゃまぜになって海にすごい勢いで流れ下っているので、

そうなるともう、何で数値が高いのか?って推理し辛いです。

全国の一斉調査に参加させてもらっているので、これも石垣島の当日のデータである、

と胸を張って言えはしますし、もちろん立派なデータなのですが、せっかく採水するのだったら

普段からの水の質がみえやすいような、きれいな試水がほしい。ってのが本音です。

一方、雨の翌日はこんな濁流が大量に海に流れているんだ、

海ではサンゴにその赤茶色の土が覆い被さるんだ、そしてサンゴは苦しむんだ・・・!!

という焦燥感というか、そんな切ない現場を目の当たりにする訳でもありますから、

雨の影響を確認できるってものいいことではあるのですがね。

これはこれで、いろんな人にみてもらって、感じてほしいことですものね・・・。

と、説明が長くて恐縮ですが、

今年のお天気続き

は、石垣島の各河川の普段の様子がよくみられてありがたかったのでした♪

は、石垣島の各河川の普段の様子がよくみられてありがたかったのでした♪****************************************

一斉調査は全国規模で開催されるようになって今年で第9回目です。

この調査には6年間で延べ65,150人の市民や学校の子ども達が参加してきました。

過去の調査結果は下記のホームページで公表されています。

今年度の結果も集計が済んだらUPされますのでCHECKしてみてください。

身近な水環境の全国一斉調査実行委員会ホームページ

http://www.japan-mizumap.org/

国土交通省河川局ホームページ

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/research/index.html

****************************************

ちょっとお詫びしておきます。

ちょっとお詫びしておきます。毎度のことながら、長くしつこい報告でございます

こんなの読む人いねえよ!って思うのですが、せっかくたくさんの人が関わっての調査なので、

書けることは書いておこうかな、いやいや読みにくいよ、あ、でもやっぱり・・・

と、自分でも悩みながらの作業なんですが、要するにまとめきれないあれもこれもの貧乏性ですか、そんな感じですね。

まとめるのがへたくそで本当にごめんなさい。

いつか、もっとシンプルにまとめて発表できるようにしたいと思ってはいますので気長に、気長に、よろしくお願いします・・・。

ではでは、やっと本題の今年の結果報告です。

今年は、昨年参加してくださった八重山農高のみなさんは海森学校の調査に参加ではなく、

八重山農高として独自に調査に参加してくださるようになりました(万歳!!!)ので、昨年農高のみさなさんに調査してもらった新川川に1地点を加えて全部で13地点調査しました。

今年の参加チームは西チーム・東チーム・市街地チームの3チームになりました。

以下、各チームの担当地点の紹介です。

↓

西チームは、大嵩・荒川・太田川・佐久田川の4地点。新聞で募った参加者の方には、ここに入ってもらいました。

東チームは、磯辺川・宮良川3地点・ンタナーラ川・通路川の計6地点。(地点が多くて大変でしたね。お疲れ様でした。)

市街地チームは、新川川3地点。(それに加えて、海森が一斉調査事務局へ提出するデータ意外のものになりますが、

この日の島内各河川のデータがほしい、ということで名蔵川水系と轟川水系の採水に走り回られました。こちらも本当にお疲れ様でした。)

地点図 ↑

以下、チームと調査地点の一覧(調査河川・地点番号・調査地点)です。

西チーム

大嵩 A-1 下田原橋の上流

荒川 A-2 県道山側 橋の上流側

大田川 A-3 米原キャンプ場内の橋上

佐久田川 富野 県道海側の水田脇

市街地チーム

新川川 長間橋 長間橋

新川川 阿武名橋 阿武名橋

新川川 阿武奈小橋 阿武奈小橋

東チーム

宮良川 B-1 赤下橋

宮良川 B-2 川原橋

ンタナーラ川 B-3 駐車場脇

磯辺川 C-1 磯辺小橋

宮良川 C-2 仲水橋

通路川 C-3 大俣橋

早朝の記念撮影、この後は各チームで調査地へゴー

↓

〈今回実施した水質調査の内容〉

化学的酸素消費量 (COD)(mg/L)

水中にある物質(主に有機物)が酸化剤によって酸化や分解されるときに消費される酸素量のこと。(特定の物質を指すものではない。) CODの測定値が高いと、生活排水や工場排水などの汚水が混入している可能性が高く、水中の酸素が不足して魚などが棲息できず、自然浄化作用も止まってしまう。

0 汚染なし、

1以下 きれいな渓流(ヤマメ、イワナが棲息できる)、

1~2 雨水、

3以下 サケやアユが棲息できる、

2~5 少し汚染(落ち葉・水草の分解で1~5ppmになることがある)、

5以下 コイやフナが棲息できる、

2~10 河川下流、

10以上 下水・汚水

電気伝導度(EC)

電気の通しやすさの尺度で、電気抵抗の逆数(電気抵抗度=1/電気抵抗)で表す。水中に溶解している物質の量を短時間で測定できる。電気伝導度が高い値ほど、水にさまざまな物質が溶解していることになり、一般的には汚い水といえる。電気伝導度計(導電率計)で測定する。

(10[μS/cm]=1[mS/m]、100[μS/cm]=10[mS/m]、[mS/cm]=0.01×[mS/m])

1~3ms/m雨水

5~10ms/m河川上流

20~40ms/m河川下流

亜硝酸態窒素 (NO2-N)(mg/L)

亜硝酸イオン(NO2-)および亜硝酸性窒素(NO2-N)の濃度、すなわち亜硝酸態の窒素成分を指す。窒素イオンは植物の生育に必要な要素で、生物の分解(死骸)により供給される(有機態窒素)が、肥料・工場排水・生活排水にも多く含まれている。水の中に入った窒素化合物は腐敗菌によって分解され、無機態度窒素のアンモニア態窒素となり、さらに分解が進むにつれ亜硝酸性窒素、硝酸性窒素となっていく。亜硝酸は酸素が多い水の中では硝酸となり、酸素の少ないときにはアンモニアとなる。亜硝酸が硝酸に変化するときには水中の酸素が多量に使われて水は酸欠状態になる。また亜硝酸そのものに魚毒性がある。 また、「富栄養化」などを引き起こす栄養塩の一種が窒素イオンで、窒素イオンを測定すると水の汚れ具合がわかる。窒素イオンが増加すると植物プランクトンや藻類の異常発生などを引き起こし、環境に大きな影響を与える。

0 きれいな水

0.0018~0.03 河川上流、

0.09 河川下流、

0.006~0.03 少し汚染されている、

0.03~0.06 汚染されている、

0.06~0.15 多く汚染されている

アンモニウム態窒素 (NH4-N)(mg/L)

アンモニウム態窒素は、水中にアンモニウム塩として含まれている窒素のこと。アンモニウム態窒素の多くは、し尿や家庭下水、工場排水に由来するタンパク質や有機窒素化合物が腐敗、分解する過程で発生したものである。酸素の多いきれいな水には硝酸態窒素の割合が多く、排水などの流入した汚れた水には有機態窒素やアンモニア態窒素が多い。アンモニウム態窒素は、自然水中ではしだいに亜硝酸態や硝酸態に変化していくのが普通だが、深い井戸などでは、逆に硝酸態窒素の還元によってアンモニウム態窒素が生じることもある。アンモニウム態窒素は、富栄養化だけでなく、水道水の浄水処理における塩素の消費量を増大させる原因にもなる。

0.05 河川上流・湧水、

0.1~0.4 雨水、

0.5~5.0 河川下流、

5.0以上 下水・汚水

硝酸態窒素 (NO3-N)(mg/L)

硝酸イオンの測定で、同時に硝酸性窒素の値も測定できる。

水道水の「硝酸態窒素および亜硝酸態窒素」の基準は10mg/L(厚労省・環境省)。硝酸態窒素は通常、窒素化合物の酸化によって生じる最終生成物である。植物は硝酸態窒素のみしか、根から吸収して利用できないため、窒素固定菌がいない環境では生育できない。これを補うため、窒素肥料の中には硝酸態窒素が大量に含まれており、この肥料が大量に施肥された結果、地下水が硝酸態窒素に汚染されたり、葉物野菜への硝酸態窒素の大量残留といった環境問題が起こっている。

0.2~0.4 雨水、

0.2~1.0 河川上流水、

2.0~6.0 河川下流水、

2.0~10.0 地下水・湧水

リン酸態リン (PO4-P)(mg/L)

水の中に含まれるリン成分のこと。リン酸イオンは農薬製造、薬品工業、肥料工業、繊維工業、石油化学工業(とくに冷却排水)、火力発電所の排水、さらに家庭ざっぱいすい(合成洗剤中に含まれている)、農業排水などにも含まれている。各種排水が公共水域に排出されれば、天然水中のリン化合物の含有量が増加し、富栄養化を促進する一因になる。リン酸イオンは、一般的には水中には微量にしか存在していないため、リン酸イオン値が高いと、生物の分解や生活排水の流入が多いことを示す。リン酸イオンが増加すると植物プランクトンや藻類の異常発生などを引き起こし、環境に大きな影響を与える。

0.0163以下 雨水

0.0163~0.0326 河川上流水、

0.0326~0.3260 河川下流水、

0.0652以下 きれいな水、

0.0652~0.3260汚染の可能性がある、

0.3260~0.6520 少し汚染している、

0.6520~1.6300 汚染している、

1.6300以上

全窒素 (T-N)(mg/L)

全窒素は、水中に含まれる全ての窒素化合物のことで、無機態窒素と有機態窒素に分けられる。無機性窒素はアンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素に分けられ、有機態窒素はタンパク質に起因するものと、非タンパク性のものとに分けられる。窒素は動植物の増殖に欠かせない元素だが、富栄養価になりプランクトンの異常増殖の要因にもなるため、富栄養化の指標としてもっともよく使われている。富栄養と貧栄養の限界値はT-Nで0.15~0.2mg/L程度とされている。

0.05 河川上流・湧水、

0.1~0.4 雨水、

0.5~5.0 河川下流、

5.0以上 下水・汚水

五感のフル活用: 水質や周辺の自然環境を観察する際に用いる。多少個人差がある。

(みる・きく・さわる・におう・あじわう)※汚いお水は無理に味わいません!

今年は、この五感での調査をより確実にするために、少々工夫してみました。

↓

上の写真は今年から改良した水の臭いのかぎ方実践中のものです。

※新品の蓋付きジャム瓶(要は臭い移りのしていない瓶容器)に、試水を半分くらいまで入れ、蓋をし、十分にシェイクして空気と攪拌させます。そして、すぐに鼻を瓶に近づけて蓋を開け、臭いを嗅ぎます。すると、バケツに入れたまま水の臭いを嗅ぐより、はっきりとその水の臭いがわかります。臭いを感じた結果というのは個人差も激しいので、より、個人差を減らすにはどうしたらいいかを考えていろいろ調べてみた結果こうなりました。この世の中、ネットで調べればいろいろ参考になる活動が出てくるので便利ですね。やはり全国身近な水環境の一斉調査に参加されている自治体のHPでみつけました♪

さて、ここからは調査結果の報告です!

各地点毎に今年と昨年・一昨年の水質調査結果を記します。結果のぷち考察は筆者のにわか勉強から出てるコトバなので、「いや!それは違う!」などがあったら優し~く教えてくださいね。

(※地点の写真や様子など、説明が足りないところは過去のイベントレポートも参照してくださ~い。)

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐1 《下田原川・大嵩》

川平湾に注ぐ川。調査地点は飲料用水源のすぐ下なのできれい

ここは、石灰岩地域ではないのでPHも低く、岩は小さいが花崗岩が多いので電気伝導度も低い、ということだそうです。

昨年は前日の豪雨の後でもCODの値が低かったので、調査日までずっと晴天だった今年

はやはり値は低くキレイな水でした。

はやはり値は低くキレイな水でした。測定結果↓

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(16.8ms/m)、

NO2:0.003、NH4:0.007、NO3+:0.212、PO4:0.002、T-N:0.220

【2012】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(14.96ms/m)、PH:7.12

【2011】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(2ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(18.4ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(3ppm)・二回目(3ppm)・三回目(失敗)

電気伝導度測定値 :(17.3ms/m)

A-1-2 毎年この調査地点の下流側で飼育されているバリケン達のフンが臭いので、水質にどれだけ影響があるか気になっていました。

そこで今年は、CODのキットを1本使って測定してみました。

測定結果は案外キレイで、CODは同じでしたが、電気伝導度が少し上がっていました。東工大にお願いする窒素などの測定結果でアンモニアなどがどんな風に出るかな?と、思っていましたが、そんなに差はありませんでした。

川平湾に直接つながる河口なだけにものすごく心配していましたが、ひとまずホッとしました。

【2013】 COD測定値 :一回のみ測定(2ppm)

電気伝導度測定値 :23.0ms/m)

NO2:0.004、NH4:0.011、NO3+:0.216、PO4:0.003、T-N:0.212

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐2 《荒川・県道下 橋の上流》

ポットホールがあり美しい岩肌を滑り降りるように水が流れる沢。

ヒカンザクラへの登山道もあり相変わらず魅力的な場所です。毎年清流を楽しむ人がいますが、今年も親子連れがお弁当持参

で水着で遊びにきていました。

で水着で遊びにきていました。海からあがってきて海水を洗い流しに来たダイビング

?の人たちもいたり、とってもレジャー向きな水辺です。

?の人たちもいたり、とってもレジャー向きな水辺です。【2013】 COD測定値 :一回目(1ppm)・二回目(1ppm)・三回目(1ppm)

電気伝導度測定値 :(13.0ms/m)

NO2:0.002、NH4:0.008、NO3+:0.191、PO4:0.003、T-N:0.199

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(8.78ms/m)、PH:7.36

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(14.05ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(13.5ms/m)

CODの値が高いのは前日の雨で落ち葉とかたくさん入ったから?などいろいろ推理されてきましたが、今年は全調査地点の中で水のキレイさはダントツ

でした。これで、滝だからごちゃごちゃ撹拌されているのかな?案は消えました。上の方に岩石の大きい花崗岩があるので電気伝導度が低いのでは、と水質の専門家のお話もあります。非石灰岩地帯。

でした。これで、滝だからごちゃごちゃ撹拌されているのかな?案は消えました。上の方に岩石の大きい花崗岩があるので電気伝導度が低いのでは、と水質の専門家のお話もあります。非石灰岩地帯。・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

A‐3 《大田川・キャンプ場内の橋の上》

米原ビーチにそそぐ川。当初より調査地点が変わり、キャンプ場内より上流、道路の山側の地点にて測定。結果は下田原川や荒川の結果に似ていますね。花崗岩があるので電気伝導度が低めの非石灰岩地帯。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(22.0ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.017、NO3+:0.164、PO4:0.012、T-N:0.182

【2012】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(6ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(13.98ms/m)、PH:7.03

【2011】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(22.3ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(3ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(18.4s/m)

橋の山側では南側の山から真っ直ぐ下りてくる小川と東側の田んぼからくる小川の2本が、端の真下付近で合流し、その水がキャンプ場内の橋の下をくぐって海へ抜けていきます。

この、山から真っ直ぐ下りてくる小川の上流には民家が数件あります。ご近所の方のお話によると、この調査地点にも潮があがってくるとのことで、確かに、浜辺でみるような大型発泡スチロールなどのゴミが所々みられます。また、道路脇であるためか、その大きなゴミの一部は不法投棄のゴミでもあるように思えます。残念です。水はきれいでした。水の匂いはマングローブの湿地のような匂いがしました。

海が近いので田んぼの影響をみたいという声があるため、今回は田んぼ側の支流も一回分測定しました。

水はきれいでしたが、この時期は刈取り前なので、水質に影響はほぼない時期でしょう。田んぼの使用時期によっては農薬や肥料などで窒素の値が大きくでることも考えられるので、できればそうした時期にも測定してみたいです。

A-3-2

【2013】 COD測定値 :一回のみ(3ppm)

電気伝導度測定値 :(17.8ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.013、NO3+:0.086、PO4:0.018、T-N:0.099

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

富野 《佐久田川・県道海側の水田脇》

佐久田川は、海森学校も河童の学校などでよく使わせてもらっている素敵な川で、水質調査以外でも度々訪れます。

狩ったイノシシの毛を焼く猟師さんがいたりしてびっくりしたこともあります。今回は、魚を処理した跡の生ゴミがたくさん沈んでいるところがありました。生ゴミを見て気持ちがいいわけではないけれど、こうして生活に密着した川っていいなあ、と思います。昔はきっとみんなが川をこうやって使っていたんでしょうね。

使っていれば、これ以上獲っちゃいけない。汚しちゃいけない。そんなことは経験的にわかってくるはずです。

その経験がないことが当たり前になった結果が、自然破壊だと思います。

最早生活からは遠ざかってしまっているけれど、定期的に川や海や山を観察してその経験を養うことって、結果的に自分たち人間のために必要なことで大事なんだと筆者は思います。だから、自然の質を知ることが重要なんだと考えています。少しずつでもその質をみんなが知りたいと思うようになるにはどうしたらいいんだろう?って思います。

↑

地点写真撮るの忘れてた

ので、

ので、岸辺にいたヒメアマガエルのおチビちゃん写真をアップします~

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)

NO2:0.013、NH4:0.008、NO3+:0.179、PO4:0.016、T-N:0.187

【2012】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(14.3ms/m)、PH:7.02

【2011】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(21.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(5ppm)・二回目(2ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(21.6ms/m)

西チームには、新聞で参加者を募集し、応募してくださった親子(一組)にも参加してもらいました。

せっかくだから、山側の美しい調査地点に行ってもらおうと思ってのことでした。最後の感想を聞くところで、参加してくださった方は、「きれいで楽しかった」「でもせっかくだから、市街地とか汚い川とも比較してみたかった」とおっしゃられていました。「そうか!いろんな調査地の方がよかったか!」と選択ミス???と少し反省しましたが、逆にこう思っていただけたということは、水質調査の意義があったなあ、とうれしくも思いました。

是非、今後も参加していただいて、石垣島の汚い川の水について一緒に考えてもらえると本当にうれしく思います。

参加してくださってありがとうございました!!スタッフの鷲尾さん、毎年協力してくださる西村先生、ありがとうございました!

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

お次は市街地チーム、新川川の計測結果です。

※2011年の新川川の試水計測用のパックテストは八重山高校の東田先生に提供していただきました

ので、一斉調査で配布されるパックテストではわからない8ppm以上の値が出せています。

よりお水の汚れた都市河川向きです。

(それ以外の年は8ppm以上は出せない一斉調査事務局より配布されたパックテストを使用しています。)

水質調査の結果の比較、というのは、同じ条件に近ければ近いほど比較しやすくなります。

片一方が大雨の日のもの、もう一方がずっと晴天だった地点のものだと、流れの中の有機物の量がだいぶ変わってしまいます。

この身近な水環境の全国一斉調査は、6月5日の環境デーに近い日曜に実施するよう決まっています。

一斉調査発祥の地である東京は、この時期はまだ梅雨入りしないことが多いのですが、沖縄地方は大体梅雨入りしてしまっているので、毎回、雨で延期にならないか?大雨で測定するのもなんだかなー、な状態にならないか?と心配になります。

だから、今年の晴天続きは水質調査的には大変うれしかったのですが、いつもこの調査を実施している名蔵アンパル周辺と白保の轟川の2つは、それぞれ名蔵中学校と白保小学校が担当するため、平日の調査です。梅雨最中の石垣島では、翌日の天気も保障できません。

説明がまたずい分と長くなりましたが、

ですので、市街地チーム担当で、水質調査に関わる研究をずっとされている干川さん(石垣島で調査を始めた初年からこの調査を手伝っていただいています)は「せっかくデータをとるのに別の日になっちゃうともったいないから」という理由で、名蔵と白保も走り回ってなんと一日で試水を採水してまわるという超~ハードなことを成し遂げられました。ハードな調査にご同行していただいた市街地チームの干川さん、環境省の平野さん、市の東浜さん・・・

西チーム調査の後更にお手伝いに参加された西村先生、本当に暑い中お疲れ様でした!ありがとうございました。

他のNPO団体が調査しなくなったので、新川川は海森学校が担当していますが、正直言って試水を触ったらきれいなお水で手を洗いたくなるような水が流れています。山側のきれいな川を体験しちゃうと、この川しか調査しないのは拷問??のようです。

特に阿武名橋の電気伝導度の値は驚きの数字

ですね。COD8以上が当たり前なので、もはや一斉調査のパックテストの意味がありません。この水が直接海へ毎日毎日休むことなく流入していることを思うと、このまま見過ごしていていいはずがない!という焦燥感に襲われます。毎回のことですが、腹の底の方に重たいものを感じてしまいます。

ですね。COD8以上が当たり前なので、もはや一斉調査のパックテストの意味がありません。この水が直接海へ毎日毎日休むことなく流入していることを思うと、このまま見過ごしていていいはずがない!という焦燥感に襲われます。毎回のことですが、腹の底の方に重たいものを感じてしまいます。長間橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(82.0ms/m)

NO2:0.744、NH4:1.023、NO3+:13.075、PO4:1.794、T-N:14.098

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(40.60ms/m)、PH、7.23

【2011】 COD測定値(平均値) :8ppm

電気伝導度測定値 :(51.1ms/m)

【2010】 COD測定値(平均値) :7ppm

電気伝導度測定値 :(57.5ms/m)

阿武名橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(168ms/m)

NO2:0.531、NH4:1.749、NO3+:0.611、PO4:5.101、T-N:2.360

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(171.70ms/m)、PH、8.06

【2011】 COD測定値(平均値) :16ppm ←「8以上」を測れるパックテストを使うとこんな値に!!!

電気伝導度測定値 :(132.7ms/m)

【2010】 COD測定値(平均値) :4ppm

電気伝導度測定値 :(27.7ms/m)

阿武奈小橋

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(47.0ms/m)

NO2:0385、NH4:9.485、NO3+:0.327、PO4:1.602、T-N:9.811

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(ms/m)

※今年の水質調査は何度も書きましたが、晴天続きであったため、雨の影響が少なく、数値としては今までの中では一番信頼できるものが確認できたのではないかと思っています。その中での、この長間橋の全窒素の値の高いこと!!!

あまりのことに絶句状態です。これでは汚水・下水です

新川川の水は全体的にとても汚染されていることがはっきりでました。一刻も早い改善策を考えなければならないでしょう。

この下の図2枚は、上が2013年6月2日の全窒素を示したものと、下はリンの値を示したものです。

少し見づらくて恐縮ですが、円が大きいところがより汚染されている調査地点です。

海森学校が調査している川では新川川、宮良川などの円が大きいのがわかります。

※特に、新川川のリンの円の大きさは突出しており、これは、家庭雑排水の流入による水の汚染が顕著であることを示しているといえます。※

★図を作成されたのは干川明さんです。ありがとうございました★

全窒素の図

リンの図

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

さて、最後は東チーム!

今回はスタッフ側の人間しかいないチーム、ということでなんと6地点も回ってもらいました。

道路脇の日陰のない地点が多いので、コンクリートやアスファルトの熱気をもろに受けながらの調査でした。

調査票の気温の欄を見ると36℃!とか、なんだか涼しい木陰の山側チームだった筆者は申し訳なさでいっぱいでした。

東チームのあっきー、えりぃ、そうへい、青ちゃん、ありがとうございました。プロのガイド青ちゃんもこっちのスタッフなので熱射病対策などは万全、その辺はしっかり安心チームなのでした。

C‐1 《磯辺川・磯辺小橋》

東チームの地点はなかなか川に近づけないところが多いので、

大抵、橋の上からバケツを使って水を採取します。

【2013】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(48.0ms/m)

NO2:0.014、NH4:0.022、NO3+:0.312、PO4:0.104、T-N:0.334

【2012】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(7ppm)・三回目(7ppm)

電気伝導度測定値 :(51.6ms/m)、PH:7.95

【2011】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(55.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(65.9ms/m)

ここは満ち潮の時は潮があがってきます。昔はすぐそこまでマングローブ林だったとか。この日の干潮は昼の14時頃。CODの値もいつも高いところですが昨年よりは満潮の影響は少なそうです。電気伝導度の値も高い。水位が低く流れがあまりないから淀んでいるのか、周辺からの農薬や排水の影響か、又はその両方か、それとも別の理由か?と昨年はいろいろ推理しましたが・・・

今年はじゃじゃーん!東工大に測定してもらった別の項目の結果があるのです!

それを見ると磯辺小橋の亜硝酸態窒素の値が市街地の新川川ほど汚いという訳ではありませんが、他の地点よりも一ケタは高い。リンや硝酸態窒素の値も高い。

って、ことは肥料や農薬、排水などの人為的影響が大きいということになります。

東工大には、CODではわからないことを知るために、

東工大には、CODではわからないことを知るために、窒素(アンモニア、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素)、リンなどを測定してもらっています。

これらの項目の値が高いと、落ち葉など自然界のものではなく、人為的な影響を受けていることや、またその大きさを想定しやすくなります。

以上のことから(ど素人ではありますが)、

磯辺川では周囲の民家や畑の影響、また上流側の放牧地などの影響で水質が悪化しているであろうと考えられました

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

B‐1 《宮良川・赤下橋》

宮良川の下流から2番目の橋です。

2年ぐらい続いていたと思われる橋の改修工事は完了して久しく、寂しい景観になりました。

改修前は、橋に高木がわさわさと接していて、橋の上から樹幹帯にいる昆虫などが眺められました。クワガタも手にとって観察できました。

改修は大事なので仕方がないことなのですが、寂しくなりました。

しかし、改修前は草や低木が繁茂していて近寄れなかった川岸まで、裸地になったままの工事車両用のスロープを通り採水できるようになりました。

昨年は大雨の翌日だったので茶色の濁流がどうどうと流れていて、川底の様子や魚など、全く確認できませんでしたがさすがに今年は落ち着いていたようです。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(46.0ms/m)

NO2:0.011、NH4:0.024、NO3+:2.717、PO4:0.006、T-N:2.741

【2012】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8以上ppm)・三回目(測定せず)

電気伝導度測定値 :(16.73ms/m)、PH:7.95

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(3ppm)

電気伝導度測定値 :(46.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(6ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(47.5ms/m)

昨年のCODの値とは比べ物にならない低さ!穏やかに流れていたということでしょう。

しかし、硝酸態窒素の値が市街地外ではダントツに高い!

これは周辺の農地や放牧場からの水が宮良川に集まってきているという結果ではないかと考えられます。

一緒に調査をしてくれる干川さんは、キビの株だし栽培による赤土の流出を研究されています。川には赤土だけはなく、せっかく撒いた肥料も流れてしまうのって、農家さんには損失だし、サンゴの海の富栄養化にも繋がるという訳ですから、これを少しでも減少させるには、できるだけ裸地の期間が短いようにすることが本当に大事なんだろうと思います。

でも、これはキビ農家さんだけが気をつける問題ではありませんね。がんばっているキビ農家さんが報われる仕組みであるとか、そういったものも大事だと思いますし、地域のみんなが手伝えて、うまく循環できるような仕組みがあればいいなあ、と思います。

わずか40年?ほどの昔の宮良川はエビがわんさかいて、しょっちゅう夕飯用に獲りに来ていた、そんな川だったと数年前の水質調査で昔の宮良川を知る参加者にお聞きしたことがあります(過去調査レポート参照してください)。

昔は魚あふれる島だった、今はいなくなった・・・。

こんなお話も島の年配の方からよく聞きます。

しかし、この変化って、わずか数十年、多分40年くらいのことなんですよね。

40年なんて地球からすればまばたきする瞬間???くらいの短さではないでしょうか?

一回まばたきし始めて、まぶたが戻ってきたと思ったら

「え?緑激減じゃない?なにあれ?めっちゃ水きたないんですけど!」

ってなってるようなそんなイメージです。

地球からしたらイリュージョン!ですね。さぞびっくりしていることでしょう。

このままイリュージョンを続けていけばきっと・・・

多分今、この程度(ひとりひとりがヤバイとまでは思っていない状態)で済んでいるうちは、現代を生きている自分たちはまだギリギリ大丈夫なのかも知れませんが、

今の、ただひたすら消費する世の中を、子どもたち、孫たち、そのまた先の子孫・・・そんな頃まで続けていたら???

もしかしたら食糧もなくなって、それなのに先人たちが残したゴミや汚れた海だけはしっかりそのままで・・・。

私はそんなに遠い未来だとは思っていませんが・・・。

考えると怖くなります。

そしてそのままの今を生きることは未来の人たちにあまりにも無責任なのではないか?と自問自答します。

魚が湧かなくなった海は、この40年分くらいの人間の行動を記した通知表だと、それを今、しっかり受け止めないといけない時期にきてしまっているのではないでしょうか?

このまま突き進む前に、ちょっと考えてみてっ!て、

改善できることはたくさんありますよって。

そう教えてくれているのかも知れません。

そろそろ本当に、自分達で食料を自給して、節約して、足るを知る練習をして、一刻も早く謙虚に過ごす方向性を模索した方がいいのではないかと私は思います。

でもどうしたらいいんだろう?何から始めたらいいんだろう?

みんながどうすればいい、こうすればいいって言い切れることなんて私にはありませんが、

石垣島海森学校が今まで少しずつやってきた中で、ずっと伝えたかった気持ちは、

自然と五感で触れ合って遊ぶこと、仲良くなること

ですね。

ですね。自然と仲良くなればきっと「あれ?元気ないのかな?」

など、健康状態の微妙な変化にも気づきやすいし、ほんとに家族みたいに心配もするし、親しみもてますもんね。

ずっと付き合っていれば、昔はどうだったのかな?とか

この先どうなるのかな?ってことも考えますよね。

それは大好きな人に対して持つ気持ちと変わらないと思います。

だからこそ、外に出よう!自然と触れ合おう!自然をもっと身近に感じよう!

・・・改めてそれが大事なんじゃないかなあ?と思います。小さな一歩でも歩かなきゃ進まないですもんね

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

川原橋(B-2)

宮良川中流の橋です。

十数年?ほど前に河川改修工事が入っていますが、大きく蛇行させるなど、自然に似せた工夫?がされているので、周囲にうまく溶け込んでいます。

なぜか錦鯉が泳いでいました。川に外来の生き物を放してはいけませんです。

【2013】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(26.0ms/m)

NO2:0.003、NH4:0.013、NO3+:0.341、PO4:0.002、T-N:0.354

【2012】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)、PH:7.72

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(39.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(33.0ms/m)

そんなに汚れた水に感じないのですが、水の匂いを嗅ぐ五感の調査では、「カビ臭がする」と記録されています。これは一体何の匂いなんでしょう???周囲は田んぼなどが目立ちます。この季節は稲刈り直前くらいなので、これでも田んぼからの影響はあまりない時期でしょう。農薬や除草剤の季節に水質調査をしたら、どんな値になるのか心配です。

全窒素の項目では、富栄養と貧栄養の限界値は0.15~0.2mg/lとありますので、0.354mg/lは富栄養化した水であるといえます。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

C‐2 《宮良川・仲水橋》

すぐ横に土地改良された田んぼがあり、かなり整備されているコンクリート3面張りの用水路的な川です。

【2013】 COD測定値 :一回目(6ppm)・二回目(4ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(32.0ms/m)

NO2:0.004、NH4:0.023、NO3+:0.140、PO4:0.007、T-N:0.163

【2012】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(32.60ms/m)、PH、7.81

【2011】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(6ppm)・三回目(6ppm)

電気伝導度測定値 :(38.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(8ppm以上)・二回目(8ppm以上)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(40.3ms/m)

ここは例年と同じような結果でしたが、今年は少し低くなりました。晴天続きのおかげでしょうか?

最初に来た頃に比べて川の中に土砂が堆積し、草本植物の繁茂が激しくなりました。そのおかげか魚がたくさんみられたようです。植物が窒素などいろいろ吸収してくれているのかも知れません。しかし、コンクリートの上にできた環境なので長くは続かないでしょう。用水路。

そしてまたまた移動し、5地点目は山の中です。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

B-3《底原川:ンタナーラ川》

底原(すくばる)ダムの上流にあたる渓流で、以前はンタナーラと呼ばれていたそうです。

この川(沢?)は大きな石がごろごろしている間を流れていますが、川が右へ 湾曲するところは

膝下くらいの淵となり川幅も広がって、小さな子どもなら泳ぐこともできます。今年も親子連れがたくさん遊びに来ていてにぎやかだったようです。写真で見る採水の様子も楽しそうですね。

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(21.0ms/m)

NO2:0.000、NH4:0.003、NO3+:0.113、PO4:0.022、T-N:0.116

【2012】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(2ppm)

電気伝導度測定値 :(13.66ms/m)、PH:8.09

【2011】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(1ppm)・三回目(1ppm)

電気伝導度測定値 :(24.5ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(2ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(24.5ms/m)

さすが山の中の川!キレイですね~!窒素が少ない!でも、西チームの川より、リンが1ケタ高い。どうしてかな?といってもすごく汚れているって数値でもないんですが、差があることは間違いがない。でも原因はよくわからない。どうしてなんでしょうね?

東チームのみなさん、調査票にも涼しくて気持ちいいと記録。やっぱりこういう川の気持ちよさを知って遊んでこそ、市街地の川のひどさがわかるんだと思います。何も辛くてしんどいことばっかりやらなくていいから、どんどんこういうキレイな川で遊んで~!と思います。

次、最後の地点~!

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

C‐3 《通路川・大俣橋》

橋の上からバケツとロープで水を採取。

すぐ近くにはキビ畑。この上流は広い谷戸で、大きな棚田状の水田地帯です。

とても居心地のいい田んぼなのでお散歩におすすめです♪

【2013】 COD測定値 :一回目(2ppm)・二回目(4ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(32.0ms/m)

NO2:0.001、NH4:0.023、NO3+:0.060、PO4:0.013、T-N:0.082

【2012】 COD測定値 :一回目(7ppm)・二回目(7ppm)・三回目(8ppm以上)

電気伝導度測定値 :(20.0ms/m)、PH:7.77

【2011】 COD測定値 :一回目(4ppm)・二回目(4ppm)・三回目(5ppm)

電気伝導度測定値 :(35.8ms/m)

【2010】 COD測定値 :一回目(5ppm)・二回目(3ppm)・三回目(4ppm)

電気伝導度測定値 :(35.1ms/m)

今年はCODの値も低めですね~。ここはキビ畑が横にあり、上流は水田地帯なので、いろんな土が入ってくることも考えられますが、今年はキレイです!やはり田んぼに肥料などを撒く時期に調査してみたいものです。しかし、この谷間の田んぼはほんとに気持ちいいんです。ゆっくり生き物たちを観察しながらずっと源流まで行ってみたいなあ。ああ、いつか各河川の源流を旅して河口まで下って報告会などしてみたいですねえ。誰か一緒にやりませんかー???やりたい人、私に連絡くださーい

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

そんなこんなで筆者が見てきたところと他チームの記録をみてのアップなので現地報告の内容に偏りがありますが、今回のデータはこのようにでました。

そんなこんなで筆者が見てきたところと他チームの記録をみてのアップなので現地報告の内容に偏りがありますが、今回のデータはこのようにでました。年一回と少ない調査(ほんとはもう少しいろんな方向からやりたい

)のですが、それでも少しずつデータが増えてきてうれしく思います。みなさん本当にありがとうございました。

)のですが、それでも少しずつデータが増えてきてうれしく思います。みなさん本当にありがとうございました。白保小学校やアンパルの自然を守る会のみなさんは6月3日と4日に調査に参加されました。

是非、この経験を家に帰っておうちの人にお話してもらいたいです。

そしていつか大人になった時にも、また次の世代の子どもたちに自分の見た川や海の様子を伝えていってもらいたいです。

白保小学校の調査の様子

↓

名蔵中学校の調査の様子

↓

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

さて、

午後の部は調査の報告ゆんたく会です。

今年も白保サンゴ村の実験室をお借りしました。いつもありがとうございます!

今年は農高さんは独自で調査されましたが、ゆんたく会には参加してくださいました。

そして、がっつり作業に参加してくださいました!ありがとうございました!

そして環境省の春口さん、海の透明度調査をされ、陸側の結果を報告し合うゆんたく会に参加してくださいました。

みなさん、貴重な日曜に本当にありがとうございました!!!

※今年は海側と陸側の水質調査に何か関連がみられたらいいね、ということで調査を同時期にやってみようと、海の透明度調査のみなさんとお話ができました。彼らのご紹介のために海の透明度調査の結果が掲載されたポスターを貼らせていただきます。陸域からの水が海に影響を与えていることがよくわかります。素晴らしい調査を続けられているみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。

↓

ゆんたく会と言いながら、ここでは以下の作業をします↓

※何度も書いてますが(しつこくてすみません)もっと水質を詳細に把握したいということで、一斉調査事務局に報告する以外のデータを

東京工業大学情報環境学灘岡研究室に測定してもらっています。

ここでは送付用のボトルに試水を詰め替える作業をしています。

↓ 今年の作業の様子

↓結構、試水を移す作業は難しく、移すための注射器も「ここは触るとデータに影響するからダメ」とかいろいろあって緊張します。生徒さんたちも真面目に聞いてしっかりやってくれました!!ありがとう!

ゆんたく会では、農高のみなさんに今回参加しての感想を話してもらいました。今年は緑地土木課という名前からグリーンライフ課に変わったんですねー!ずいぶん横文字だから、おじぃ、おばぁはわからないだろうな~^^でもとってもおしゃれな感じで生徒さんもうれしいでしょうね!

学生さんたちからは「いい体験になった」「また来年も参加したい」「今後の授業にこの経験を活かしたい」といった感想をいただき、大変感激しました。本当にありがとうございました

海の透明度調査を前日にされた春口さんからは、

という報告をいただきました。とても貴重なお話だったと思います。

やはり、浄化作用が追いつかないほど汚れた水を排出し続けているのですね。海はとんでもないことになっています。

以前にも、川平湾のシルトがすごいという報道をみたことがありますが、石垣島は西側と北部以外?かなり重症なようです。

今回、陸域と海の調査を近い日付で実施したり、それをまたお互い報告し合うことなどができました。

大変有意義ですばらしいことだと思いました。できれば今後も継続したいです。

透明度調査活動を地道に続けられている方々、いつもありがとうございます♪

西村先生は「これから20年先、30年先をしょって立つ学生さん達、このままでどうなっていくか?観光業が成り立つのか?みなさんが追求して手本となってほしい」と熱く訴えてくださいました。

私もほんとうにそうだと思いました。すでに汚れた川は自分達のせいではないはずですが、でもやっぱり背負っていくのは今の若者達なんですよね。私も(もうそんなに若くないけど)がんばらなきゃ!と思いました。

石垣島の川はどんな水を海に運んでいるんだろう。

このことを多くの島の人達が意識するようになったら海は昔のように魚のあふれる海になるかも知れない。と思います。

八重山農高のみなさん、ありがとうございました!

学生さんや先生、みなさんのゆんたく会でのお話、素敵でした!

今後も八重山農高、白保小、名蔵中のみなさんのように、学校単位でどんどん参加していってもらいたい!

そして、きらきら輝く子ども達から、感度の鈍くなった大人達に発信してもらいたい!と、切に願い続けております。

また長くなりましたが、今後ともよろしくお願いします。

そして、各学校関係者のみなさん、学校以外のみなさんも、

どうか陸地の水質に興味を持ってくださ~い^^

今回、五感を使って川を記録するための調査票、なんてのも各チーム、各参加者のみなさんにお配りして協力してもらいました。

まだまとめきれてません。すみません

今度まとめてまたアップしたいと思います。

しばしお待ちを、どうぞよろしくお願いします~!

以上で報告を終わります。

書いた人:普天間明日香

2013年06月05日

石垣島海森学校6月の授業「川の学校」無事終了御礼

こんにちは

6月2日(日)、「川の学校」~身近な水環境の全国一斉調査~ を、

無事に元気に終了することが出来ました。

ご協力くださったみなさま、ご参加くださったみなさま、誠にありがとうございました

あの川は元気かな・・・変わりないかな・・・今年も無事、島の川々を巡れたことに感謝です

こうやって、毎年みんなで、島の川々に心と知恵を注ぐこと、

とっても大切に思っております

真っ青な空、最高のお天気に恵まれました

川から水とって、スポイトで吸って、試薬と反応させて・・・さぁ、どんな色に変わるかな!?

よっしゃ~!調査バッチリ完了!さぁ、次の川いくぞーー

とっても暑くて汗かきかきでしたが、、楽しかった~!

調査って・・・そう、楽しいんです

子どもたちもとってもイキイキしてどんどん上達してくれるんですよ~

また、海森学校の他にも、学校、団体、多くのみなさんと連携しながら調査を行うことが出来ました。

島の自然を大切に思うみなさんで力を合わせる・・・すばらしいですね

みなさま、ありがとうございました

調査結果などのレポートを後日UPいたします

詳細なレポートとなりますので少々お時間いただきますが・・・どうぞお楽しみに~

海森学校ではこの調査を201年から始めて今年で4回目となります。

これまでの調査レポートもゼヒご覧ください

とても詳しくてちょっと難しそうに見えますが・・・すごくおもしろい!

お子さんと一緒に読むとさらに素晴らしいはずです~

2010年の川レポート【前編】、【後篇】

2010年の川レポート【前編】、【後篇】

2011年の川レポート

2011年の川レポート

2012年の川レポート

2012年の川レポート 比嘉晶子

比嘉晶子

2013年05月30日

石垣島海森学校6月の授業 「川の学校」

石垣島海森学校6月の授業「川の学校」

~『身近な水環境の全国一斉調査』に参加しよう!~

梅雨に入り、激しい雨を降らす黒い雲やじりじりと暑い日差しときらきら光る雲のふち、遠くの入道雲。そしてそれらが重なるところ。空はまるで展覧会です。鬱陶しく感じる季節でもありますが、せっかくだから空を見上げていろんな色や形の雲を楽しむのもいいですね。さて、石垣島海森学校では4回目の実施となる「川の学校」を今年も開催いたします。私達と一緒に水質調査に参加して、川やその周辺に棲む生き物たちの観察をしてみませんか?

水質調査では、2004年から始まり、全国の川や水辺に親しむ市民が多く参加している『身近な水環境の全国一斉調査』に参加します。石垣島でもいくつかの団体が毎年参加するようになりました。

教室となる調査地は石垣島の広範囲に設定していますのでチームごとに車で移動し、それぞれの地点を調査します。調査は調査マニュアル・調査キットに基づいて水の汚れを測定します。実際に川の水に触れて水の色や臭いも記録し、周辺の動植物や環境もできる範囲で記録します。こうして私達が記録したものは同じ日に全国の市民が出した各地のデータとともに蓄積され、一斉調査のホームページ

(URL http://www.japan-mizumap.org/)や国土交通省河川局のホームページで公表されます。

石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川によってみられる生き物も違うのかな?そんなことを再発見しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんでの午後からは自由参加となりますが、各地の調査結果の報告を兼ねたゆんたく会をします。普段なかなか触れることのない「川」を五感フル活用で体験してみてください。(文責・事務局 普天間明日香)

■ 日時:平成25年6月2日(日)

午前8時20分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

終了後、昼食タイムをとり、午後2時より白保サンゴ村にて調査結果の報告&ゆんたく会を行う。

■ 主催:石垣島海森学校

■ 対象:主に親子(子供は小学3年生以上、大人だけの参加も歓迎)

■ 調査項目:気温、水温、COD、五感によるもの、周辺の生物

■ 調査地点:全13地点

■ 参加方法:電話にて申込(090-5440-5495または090-9781-8464事務局)

■ 参加費:資料代100円

■ 保険:『身近な水環境の全国一斉調査』参加者には調査地点集合から解散までの間に起きた事故についての傷害保険がかけられています。

■ 募集人数:5組15名程度(先着順です。お早めにお申込みください。)

■ 持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■ 昼食:お弁当、又は外食など、自由時間なので各自。

■ 服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履き物(運動靴や長靴。草履(サンダル)は危険なので不可です。)

■ お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

★時間があれば川で遊べる時間をもうけますので、別途サンダル等もお持ち頂くと良いかもしれません。

~『身近な水環境の全国一斉調査』に参加しよう!~

梅雨に入り、激しい雨を降らす黒い雲やじりじりと暑い日差しときらきら光る雲のふち、遠くの入道雲。そしてそれらが重なるところ。空はまるで展覧会です。鬱陶しく感じる季節でもありますが、せっかくだから空を見上げていろんな色や形の雲を楽しむのもいいですね。さて、石垣島海森学校では4回目の実施となる「川の学校」を今年も開催いたします。私達と一緒に水質調査に参加して、川やその周辺に棲む生き物たちの観察をしてみませんか?

水質調査では、2004年から始まり、全国の川や水辺に親しむ市民が多く参加している『身近な水環境の全国一斉調査』に参加します。石垣島でもいくつかの団体が毎年参加するようになりました。

教室となる調査地は石垣島の広範囲に設定していますのでチームごとに車で移動し、それぞれの地点を調査します。調査は調査マニュアル・調査キットに基づいて水の汚れを測定します。実際に川の水に触れて水の色や臭いも記録し、周辺の動植物や環境もできる範囲で記録します。こうして私達が記録したものは同じ日に全国の市民が出した各地のデータとともに蓄積され、一斉調査のホームページ

(URL http://www.japan-mizumap.org/)や国土交通省河川局のホームページで公表されます。

石垣島の川はどんな水を海に運んでいるのかな?川によってみられる生き物も違うのかな?そんなことを再発見しながら午前中は調査をし、昼食タイムをはさんでの午後からは自由参加となりますが、各地の調査結果の報告を兼ねたゆんたく会をします。普段なかなか触れることのない「川」を五感フル活用で体験してみてください。(文責・事務局 普天間明日香)

■ 日時:平成25年6月2日(日)

午前8時20分 総合体育館前駐車場集合

午前9時より正午頃まで調査

終了後、昼食タイムをとり、午後2時より白保サンゴ村にて調査結果の報告&ゆんたく会を行う。

■ 主催:石垣島海森学校

■ 対象:主に親子(子供は小学3年生以上、大人だけの参加も歓迎)

■ 調査項目:気温、水温、COD、五感によるもの、周辺の生物

■ 調査地点:全13地点

■ 参加方法:電話にて申込(090-5440-5495または090-9781-8464事務局)

■ 参加費:資料代100円

■ 保険:『身近な水環境の全国一斉調査』参加者には調査地点集合から解散までの間に起きた事故についての傷害保険がかけられています。

■ 募集人数:5組15名程度(先着順です。お早めにお申込みください。)

■ 持ち物:筆記用具類、飲み物(一人500ml以上、多めに)、タオル、着替え

■ 昼食:お弁当、又は外食など、自由時間なので各自。

■ 服装:汚れてもよい動きやすい服。帽子。濡れてもよい履き物(運動靴や長靴。草履(サンダル)は危険なので不可です。)

■ お願い:駐車スペースに限りがありますのでできるだけ乗り合わせてお越しください。

★時間があれば川で遊べる時間をもうけますので、別途サンダル等もお持ち頂くと良いかもしれません。

2013年05月14日

6月の授業「川の学校~『身近な水環境の全国一斉調査』に参加しよう!」!

ちょっとじめじめなお天気が続きそうで、もしかすると梅雨入り???

ちょっとじめじめなお天気が続きそうで、もしかすると梅雨入り???

な、石垣島ですが、

みなさんこんにちは~!お元気ですか~?

みなさんこんにちは~!お元気ですか~?

下の写真は先週の土曜日の石垣島海森学校の打ち合わせ風景です

下の写真は先週の土曜日の石垣島海森学校の打ち合わせ風景です

お知らせしま~す!

来月6月2日(日)、

石垣島海森学校 6月の授業「川の学校~第10回身近な水環境の全国一斉調査に参加しよう!」を開催しま~す!

海森学校では、今年で10年目となる「身近な水環境の全国一斉調査」に毎年参加しています。

今年で4回目です。

ちょっとずつですがだんだんデータもたまってきて、

この川の汚れている原因は何かな?

とか、

この川は水がきれいだね!

とか、みんなで調査した数値から考えることが楽しくなってきました

今年はどんな調査になるかな~?

スタッフもとっても楽しみです。

詳細が決まりましたらまたお知らせしますので、よろしくお願いします

ではでは!

この写真は、

昨日、我が家の庭に現れたヤエヤマセマルハコガメです。

パッションフルーツの花がちゃんと受粉しているか確認して上を見ていたら、

足元から「ぷしゅう~、ぷしゅう~」っと小さい音が聞こえて来ました。

「ん?」と思って見てみると、

突然やってきた私にビックリして、甲羅の中に頭をしまって、フタを閉めている音でした

ちょっと様子を見ては、「あ、あいつまだいる!やべえ!」ってなって、

また「ぷしゅう~」ってフタを閉めてたんですね。

ほんと電車の自動ドアが閉まる時の音みたいで(もうちょっと小さい音ではあるけどね)、

フタ閉めたら空気が出ていくんだ~、と思いました。

しかし、我が家はけっこうな市街地にあるので、

「まさか、ここに!」と思いましたがとってもうれしかったので思わずブログにアップです。

町の中にもいるんですねえ。

カメさんは特にのんびりだから心配です。

車に轢かれないでねぇ・・・。

ヤエヤマセマルハコガメは国の天然記念物に指定されている希少生物です。触ってもいけないとか。

ヤエヤマセマルハコガメは国の天然記念物に指定されている希少生物です。触ってもいけないとか。本来は石垣島と西表島にしか生息しないのですが、

飼っていた(本当は飼育してはいけません)カメを逃してしまったのか、生息するはずのない波照間島や黒島、沖縄本島でも生息が確認されていて、特に、沖縄本島に生息するリュウキュウヤマガメとの雑種が見つかるなど、遺伝的汚染が問題になっています。

人間の勝手な行動が動物たちに大迷惑をかけているのは間違いのないことですね。

石垣島はこんなゆっくりのんびりの生き物たちがいっぱい生きているので、

車の運転もゆっくり、やさしく、動物たちを意識して走らせましょうね~。

普天間明日香

2013年04月30日

レポート 南の島のモリモリ森の宝物

みなさま

こんにちは

海森学校事務員の比嘉晶子です

3月23日(土)に開講した「南の島のモリモリ森の宝物」

レポートがすっかり遅くなってしまい、たいへん申し訳ございませんでしたm(_ _)m

毎回、「働く母でございまして・・・」と言い訳するのがだんだん恥ずかしくなってきました。。

なにとぞ長い目で見守っていただけますと幸いでございます(*^^*)スミマセン!

さて、3月23日の石垣島は、まさに『うりずん』

風さわやか~~

木もれ日キラキラ~~

あぁありがたいなぁ~、って、幸せ を感じるような素晴らしいお天気でしたネ

を感じるような素晴らしいお天気でしたネ

午後1時に、モリモリ森の入り口に集合し、、

さっそく森探検に出発~

隊長のお話

海森学校の“隊長”リフトアップ石垣島エコツアーの青木康夫さんです

いつもお世話様です!!

「先生、先生・・」と何度も隊長に質問する男の子

おいでおいで!なんでも聞いて!いっぱいお話ししよう

見てくださ~い これは"地衣類"ですよ~

これは"地衣類"ですよ~

もう一人の解説係、普天間“ちゃーがんじゅー”明日香さん

(↑抱っこしてる手が明日香隊員 )

)

地衣類(ちいるい)ってなあに

地衣類(ちいるい)ってなあに

地衣類とは菌類の仲間で、必ず藻と共生し、互いに助け合って生活しています。

菌は藻に住み家と水分を与えるかわりに、藻が光合成で作った栄養(炭水化物)を利用して生活します。

私たちの身近でも見ることができますが、大気汚染や環境の変化には弱い種類が多いために、

都市の周辺からは急激に姿を消しつつあります。

自然が元気な森の中などで、地表や岩石、木の幹をきれいに覆っている地衣類を見つけてみてね

森探検の楽しさがまた広がるよ~

モリモリ森をモリモリと歩いていくと・・・・・

モリモリ森の主『モリモリのがじゅまるさん』に会うことができました

うれしいな~

ゆうゆうと・・・のびのびと・・・

優しく子どもたちを迎え入れてくれます

こんにちは!!おじゃまします!

また会いに来ました~

モリモリの森=ネバル御嶽の森ってどんな森?

モリモリの森=ネバル御嶽の森ってどんな森?

1771年の明和の大津波ののち、約240年をかけて育ってきた森(沖縄県指定天然記念物)

御嶽を守る森(鎮守の森、聖域)として人々が畏れ敬まってきたことで、

島の“原風景”の森として保全されきました。

クワノハエノキ・ハマイヌビワ・テリハボク・モモタマナ・ガジュマル・アコウなどの

島の在来種の樹木がこんもりモリと繁り、風を通しにくい暗い森をつくっています。

寒くてゴウゴウ風の強い日でも、一歩森に入ると、不思議としーんと静かであったかいんですよ

授業後のアンケートより・・・

授業後のアンケートより・・・

「大きなガジュマルの木に生き物がたくさんいた。森からたくさんパワーをもらいました。」(10歳女の子)

さぁ、もう子どもたちは自然とガジュマルさんに抱きついて・・・上へ上へと登りだします

キジムナーの行列だぁ

子どもはどこだ?何人かくれんぼ?

ガジュマルさんを見上げる男の子

・・・不思議の秘密、なんだかわからないけどとても大きなもの・・・・

・・・・ここにあるのかな・・・・

男の子の真摯な表情がとても印象的でした

あっちの大木、こっちの大木、まだまだ登るぜ~~

元気いっぱいのモリモリ探検隊の進む先にあったのは・・・・・

そして・・・森を抜けると・・・海だった~~

海辺のひと時。家族の時間。

いい気持ちだね、楽しいね、こころがのびのびするね

おしりも出たよ~

さぁ、今日一日の感謝をこめて、海森学校恒例のゴミ拾いです

分別ぶんべつ・・・しっかりやろう

これは資源かな・・それとも不燃かな?

子どもたちも「ボランティアゴミ分別表」を見ながら、とっても熱心に分別してくれました

毎回本当にいい勉強になるんです

自然を大切にしなければという気持ちが、自然とわいてくるんです

授業後のアンケートより・・・

授業後のアンケートより・・・

「海のゴミ拾いが楽しかった。ぼくも海が好きだし海をきれいにしたかったら。またやりたいです」

(10歳男の子)

子どもたちが、"自分がこの自然のために役に立っている"ということに、

本能的に喜びを感じていることが伝わってきます。

ゴミを片手に帰り道

ゴミ袋はちょっと重いけど、なんだか心はふんわり軽いんだよね~

わっしょい運ぶよ!まかせとけ!

重いの持ってもガッシガッシ歩みつづけてるのでカメラがおいつきません、たのもしいぞぅ!

集めたゴミを前にみんなでハイチーズ!

みんなの笑顔が最高~!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青ちゃん隊長からお手紙が届きました

森で見つけた「軽石」のヒ・ミ・ツ・ のことだよ

のことだよ

あおちゃん隊長は、ブログでも今回の授業のレポートをUPしてくださいました

Let’s Check!!⇒リフトアップ石垣島エコツアー「海森学校3月の授業」

あおちゃん隊長からの手紙

あおちゃん隊長からの手紙

☆当日、何人かの方に軽石について間違った説明をしてしまったので訂正しておきます。

灰褐色の軽石は1924年(大正13年、関東大震災の翌年)10月31日の朝、西表島の北北東約20kmの沖合(御神崎の沖)で海底噴火したさいに出来た物、という記録があります。 その時は西表や石垣の海(海岸)が軽石でいっぱいになったそうです。 石垣島地方気象台のHPにわれらが海森学校の校長・正木氏が書いた記事(南風(ぱいかじ)日記)があり、当時の画像も掲載されています。 海森ブログでも2010.1.5に正木氏が書いた記事が出ていますので、良かったらご覧下さい。 http://umimori.ti-da.net/d2010-01.html

また、1986年1月に小笠原諸島最南端・福徳岡の場という海底火山の爆発によって出来た軽石も「黒潮反流」という海流にのって石垣に大量に漂着したそうですが、その軽石も灰褐色や茶色で直径3~4センチの小さい物ばかりだったと正木氏が教えてくれました。

あれ?どっちも同じ色じゃん?!という事になりますが、正木氏は「自分は大きさで区別していたが色では区別つかない」と言っています。 さらに調べてみると一番有力な記録が見つかりました。 「琉球大学理学部海洋学科の加藤佑三教授」の論文で「問題の西表海底火山の軽石は白色で~」というのと「福徳岡の場で火山噴火があり、灰色の軽石が放出された~」と書いています。 少なくとも白色と灰色は間違いないようです。 「おいおい、茶色や灰褐色のは?」 う~む、謎のままですね。 加藤教授に聞いたら分かるかな? ちなみに加藤教授とも正木氏は知人で、教授が石垣にいる時には良く一緒に勉強会を開いていたそうです。 いずれもの軽石のおかげで黒潮の流れがかなり正確に分かるようになった事だけは間違いないんですけどね。

間違った俗説を解説してしまい、ごめんなさい。 これに懲りずにまた来て下さいね!(あおちゃん)

モリモリの森 ぷち写真集

モリモリの森 ぷち写真集

~ 文章・写真:普天間康宗&明日香~

文章・写真:普天間康宗&明日香~

《 シマヤマヒハツ/トウダイグサ科(方言名:やもみ)》

シマヤマヒハツ/トウダイグサ科(方言名:やもみ)》

常緑の小高木。葉は互生する。花は雌雄異株。花序は3~6月頃枝先から出、液果は初め紅色、のちに黒紫色に熟す。果実は甘く、食べられる。果実酒などにする人が多い。庭木によくある。九州(与論島以南)、沖縄、台湾、フィリピンに分布する。

《 リュウキュウガキの樹皮によくみられた地衣類》

リュウキュウガキの樹皮によくみられた地衣類》

地衣類→菌類と藻類というふたつの生物からなる共生生物である。菌類がサンドイッチのように藻類を囲み乾燥から守っている。藻類は光合成をして菌類に炭水化物を与え、菌類は風でやってきた雨水やほこりから水分や養分を吸収して藻類に与える。地上、岩上、樹皮上などに着生するものが多い。

《 コミノクロツグ/ヤシ科(方言名:まーに)》

コミノクロツグ/ヤシ科(方言名:まーに)》

山地の樹下に生える低木。クロツグより実が小さいので小実のクロツグと名付けられた。「まーに」は「真に役に立つ根」という意味で、以前は葉鞘が腐ってできた黒い繊維を編んでロープに利用した。乾燥した葉を編んで子どもの玩具や小物入れなどを作るおじーおばーがいたりする。

《 ガジュマル/クワ科》

ガジュマル/クワ科》

沿海地に生育する常緑高木。四方に大きく枝を広げ、枝から気根を多数垂らす。アコウとともにイチジクの仲間。イチジクコバチ類が送粉を行う。

沖縄では防風林、防潮林、公園樹として植栽される。